时间:2017/4/21 16:00:18

来源:东方网教育中心 作者:夏荔 周晶 选稿:陈乐

充分利用社会资源,努力实践现代教育思想,切实推进海洋文化教育,办学生和家长满意的特色高中学校,既是校长管理学校的出发点及归宿,更是时代赋予校长的使命。在各级海洋局、市区教育行政部门等大力支持与帮助下,学校于2007年9月率先建立了上海首个海洋科普教育基地,2010年又与上海海洋大学合作办学,成为上海海洋大学附属大团高级中学,2012年成为上海市首个“全国海洋意识宣传教育基地”,2013年成为全国海洋科普教育基地。

近年来学校依托大学优质教育资源,深化海洋文化特色建设,不断形成海洋特色鲜明的学校文化,基本完成了系统性高品质的特色课程体系,完善了海洋科普文化为特色的创新实验室硬、软件环境,深化海洋文化特色之路,着力培养学生的核心素养,为学生终身发展奠定坚实基础。

深化海洋特色校园文化建设,打造学校立德树人良好氛围

“做人在先,方成大器”。通过海洋特色校园文化建设,提高教育实效性,把立德树人贯穿于校园生活的全过程,突出理想信念、道德认知、生命价值、心理健康、情感体验,通过建立多种精神与行为文化活动载体,使学生在实践活动中深入体验海洋文化的内涵,让校园的生活环境与环境生活具有丰富育人功能。

首先,学校注重海洋特色精神文化,完善“三风”建设。在校风建设上,注入海洋文化的精神内涵,以“大气、包容、创新”为特性,使之成为弥漫在大团校园中的醒示文化与行动自觉,充分体现校园所拥有的“上善若水”的境界和“海纳百川”的景象,展现以蓝色文明和海洋精神为底色的校园文化。在学风建设上,围绕海洋文化的秉性气质,以“仁爱、笃学、尚美”为学生发展目标,培育学生具有刻苦钻研、勇于担当、互助互爱的学养,在自主与合作学习的经历中形成有益的思维习惯和学会有效的探究方法,为支持终身发展奠定综合的核心素养。在教风建设上,发扬海洋文化的博大情怀,以“有追求、善学习、能合作”为特征,引导教师具有“爱心与责任”的高尚师德、“笃学与反思”的学科素养、“精准与有为”的专业能力;能如海洋那样无私奉献、精深宽容、充满活力、四海一家,能在团队协作中同舟共济,在改革风潮中与时俱进。

其次,学校组织海洋特色校园活动,做实“三节”机制。学校先后设立了“大团之春”海洋美育节,如诗海冲浪——“海之韵”中英文诗歌朗诵会,艺海揽胜:“海之情”师生艺术展演会, “歌海抒情——班班大合唱”等。“大团之秋”海洋科技节——以“走近海洋、认识海洋、热爱海洋”为主题,开展天海畅想——“强海梦”主题教育;书海遨游——海洋文化读书节活动;学海明珠——大团学子成就光荣榜;“科海探索——学生科技社团课题项目展”等活动。“大团之冬”海洋体育节——建立定期开展的“海洋特色体育节”活动机制,“奔海奋进”——比比谁更快;“跨海争雄”——更高更远奖。

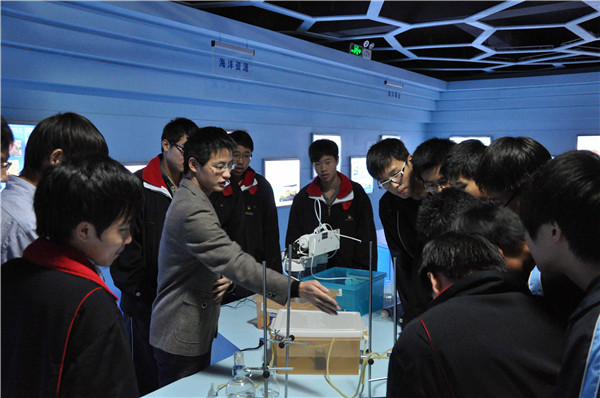

此外,学校还建立海洋文化实践基地,实现“三类课堂”联动。通过参与上海青少年科学研究院海洋科学研究院建设,组织“海洋文化之旅”社会实践活动等,将本校常规课堂、创新实验课堂、社会大课堂的教学活动聚焦海洋文化教育,实现有机联动。充分利用社会教育资源,如上海中国海洋科技馆、上海海洋大学博物馆、中国极地科普馆,作为支持学生进行海洋文化教育体验场所,深度开发其适应中学生探究的教育资源,提高海洋文化特色高中的专业品质。

完善海洋文化特色课程体系,夯实学校立德树人基础

学校通过与海洋大学开展多层次、多类型的专业互动,不断优化人才培养的模式,探索架构包括不同功能类型、体现不同层次发展目标的海洋文化特色课程体系。

做好顶层设计,优化以海洋文化为特色的课程总体架构。学校成为上海海洋大学附中后,积极打造海洋科普教育平台,营造海洋科普教育氛围;开发海洋科普教育校本课程,丰富海洋科普教育内涵;开展小型课题研究,满足学生自主发展需要;探索海洋文化研究,倡导正确价值取向。

课程建设方面,学校已经初步形成“金字塔”结构的分层次课程系列。包括探索各学科发挥海洋文化教育功能的校本序列,营造海洋文化普及的氛围;开发“海洋百问系列”海洋文化教育校本拓展课程,提升海洋文化课程的特色与内涵;建立与海洋文化相关的学生社团,进行研究型社团课程建设,引导学生群体自觉探索海洋科学和海洋文化的兴趣习惯。特别是海洋科学研究小课题,展现了学生海洋文化素养,并丰富了学校课程内涵与品质。如小课题“南汇区水产品市场贝类赤潮毒素调查与评价”和“南汇滨海公园潮间带生物生态调查”,分别获得第24届英特尔上海市青少年科技创新大赛二等奖和三等奖;《滴水湖富营养化状况分析及对策》获得浦东新区第27届青少年科技创新大赛论文一等奖。

“学生在学校生活的全部都是课程”。突出“海”的元素,构建以“海洋文化”为特色的学校特色课程总图谱。具体分为四大层次:第一层次是“海基课程”,主要是指国家基础型课程,由七大学习领域构成,包含各学科,以各科双基落实与海洋文化渗透相结合,夯实基础;第二层次是“海流课程”,主要是指有校本特色的拓展型课程和研究型课程,包括“海洋百问系列”校本课程、学生问题化的小课题课程等,充满动态和生命的特质;第三层次是“海气课程”,主要是指校园文化课程,特别是“三风”、“三节”等活动,都已经有“海”的熏陶,能显示课程的特色;第四层次是“海云课程”,主要是指有待开发的海洋文化特色网络课程,作为向外辐射的课程资源,同时为学生提供全天候自主选习的便利。

四个层面的课程都在充分利用学校海洋文化创新实验室和相关社会资源功能作用,对基础型课程各学科与海洋文化相关内容教学以及其他课程的实施,借助上述多元资源平台的支撑,优化各层次的特色课程效益,使学生通过深度学习和合作探究,实现海洋综合素养的提升。

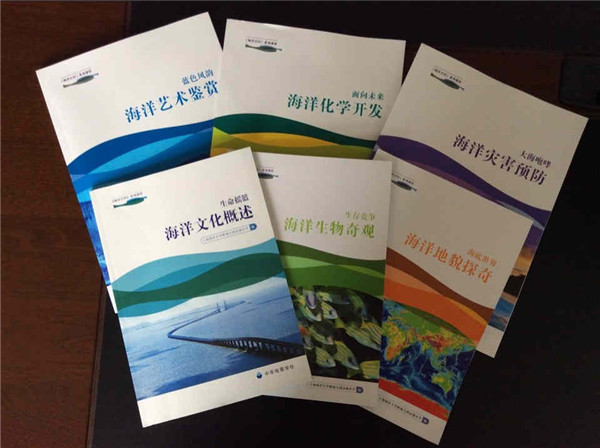

加强课程开发,保障海洋文化特色教育有效实施。针对“海洋科普实践活动课程”,学校编写了“海洋科普馆活动指南”;针对“学科拓展校本特色课程——《海洋百问》系列教材”,曾作为浦东新区教育内涵发展项目,包括供全校学生限定选修的一门海洋文化概述内容课程,以及供学生自主选修的其他十一门话题模块课程,组合为“海洋百问”系列课程,对学生实施“1+1”的修习制度,引导学生根据课程问题自行或组成小组寻找资料、设计实践活动、开展探究式学习,培养学生的创新精神和实践能力。

完善评价管理,促进海洋文化特色课程品质提高。学校编制了《大团中学校本特色课程实施管理指南》,涉及教师教学管理与评价、学生选修管理与评价、年级走班教学等管理制度。

教师教学管理与评价。管理工作包括教师工作量的控制,教学行为的诊断和教学效益的认可。管理与评价要相辅相成,对教师的课程执行力和开发力进行评价,用课程改革理念制定教师教学基本行为标准,并以此引导教师规范教学。学生选修管理与评价。学生根据自己的兴趣与意愿,可选择不同的话题式校本课程;对允许学生选修的学校课程,需要建立课程库菜单,借助课程管理平台实施对学生选课的管理和结果评价,根据其选课的质与量认定一定的学分等。年级走班教学与教务管理。自主选修校本特色课程的实施,在“菜单式、走班制”背景下,加强分层走班教学管理,客观记录,为学生素养提高积累实证材料。应对高中实施综合素质评价的改革要求,学校组建评价工作领导小组与工作小组,及时更新学生成长记录,组织学生及时确认,保障学生成长资料正确、有效、公平、公开。

优化海洋创新实验室建设,发挥学校海洋文化资源优势

上海海洋大学附属大团高级中学是上海市首家综合性的海洋科普教育基地,是全国海洋科普教育基地、全国海洋意识教育基地,被国家海洋局评为2013-2015年度全国海洋科普教育基地优秀单位。

建设实验室,发挥海洋科技探究实验的创新实践功能。学校海洋文化创新实验室作为我校三大海洋教育平台之一,是上海市教委认定的首批高中创新实验室之一。为更好地发挥实验室创新与实践功能,引导问题生成与解决的情景创设,准备建立功能不同的“三馆一廊”格局:一是“海之文展示馆”,作为实验室的第一部分;二是“海之理探究馆”,支持“海洋百问系列”校本特色课程的实施;三是“海之问求索馆”,具有海洋文化探索功能的单独实验室,体现现代化要求,尤其与信息技术相整合;四是“海之波文化廊”,主要能发挥对学生课程学习中的成果展示功能。

围绕展现海洋科普特色的创新实验室建设,学校在配套课程的开发方面,已成为市教委相关课题的子课题之一,经过多年探索,形成了“三大类支柱课程”:其一是以校本《海洋科普展示馆教育活动指南》为基础的“海洋科普活动课程”;其二是以大团高中《海洋专题系列百问特色课程》为基础的“跨科拓展特色课程”;其三是以学生社团《海洋科技探究性小课题课程》为基础的“开放创新实验课程”。这些特色课程为有效利用创新实验室资源打造了坚实的软件基础。

凸显数字化,增强海洋文化特色资源的开放辐射作用。通过信息化平台建设发挥资源辐射作用,发挥海洋科普文化创新实验室的对外辐射功能,发挥大数据时代有助学生无界化与个别化学习,将常态课程传化为网络课程。学校借市教委和浦东新区推进网络课程建设的机遇,主动参与项目探索,力争在不同层面上有若干出自于上海海洋大学附属大团高级中学的海洋文化特色的网络课程,为社会和学生服务。