清代的重要政令,主要通过两种方式传达:一是君主在臣工奏摺上的朱批;一是另写的上谕。一般来说,朱批是君主的亲笔,偏向口语化,内容较为简单,批答后交还上奏人执行。而上谕则部分是针对奏摺的长篇答复——朱批无法全写,故须另外拟旨;还有一部分则是宣布某项政令,而未必针对特定的奏摺。朱批在体裁不如上谕工整,内容也不如上谕翔实。不过,在奏摺兴起的初期,即康雍时代,君主往往青睐这种直接对话式的长篇朱批。到了清朝中期之后,军机处这一秘书机关的作用逐渐凸显,稍微繁难的意见,都由君主口授大意,交军机大臣、军机章京拟定,再由君主覆审后发出。

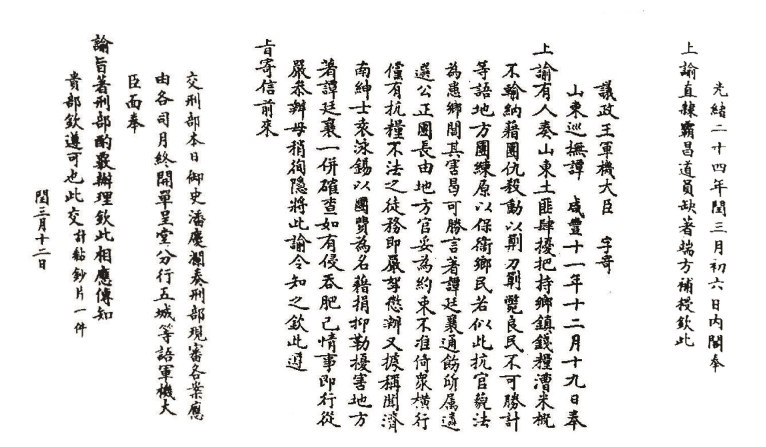

除去侧重礼仪及外事的敕、诏、制、诰等文书,与日常政令相关的上谕可分为三类,都是由军机处拟定:第一类是公开的“明发”,格式是“某年月日内阁奉上谕……”。第二类是寄送某个特定对象的 “廷寄”,格式是“军机大臣字寄某人,某年月日奉上谕……”,廷寄的承旨人是军机大臣,即皇帝身边的大秘书,经军机大臣直接密寄相关责任人,该责任人一般身在外地。第三种叫做“交片”,对象是京中部院衙门,格式是“交某机构,军机大臣奉旨……”。(见下图)按照《大清会典》的说法,交片是军机处行文的一种,但实则为军机处传达给京中部院的谕旨 (昆冈等修:《大清会典(光绪朝)》卷30,《续修四库全书》第794册,上海古籍出版社,2002年,第274页)。

从左至右,1898年的交片、廷寄、明发谕旨三件(中国第一历史档案馆编:《光绪宣统两朝上谕档》第24册,桂林:广西师范大学出版社,1997年,第129、134页)

不管是朱批还是上谕,都是君主意志的体现:亲笔的朱批固不用说,由军机处草拟的明发、廷寄、交片上谕,其中提到的内阁、军机处都只是承旨单位,而授命者当属君主无疑。这一模式被清人看作避免大权旁落的法宝,在与历朝制度比较时,成为清人颇感自豪的制度优势。但是在晚清时期,无论是朱批还是上谕,在形式上都发生了重大改变。有一些变化,似无关宏旨;有一些则影响着权力结构和制度的走向。

制度的变化,缘起于1861年,让我们从那一年开始说起。1861年的辛酉政变,早已为后人耳熟能详。政变后产生出垂帘听政和议政王议政的新体制,也改变了原来的政令产生方式。

1861年8月初,避暑山庄里因忧惧而病倒的咸丰皇帝,已无法批阅奏摺。可是,大小国事不能积压,尤其面对太平天国和英法联军造成的交困之局,军国大事的处置间不容发。咸丰帝并不能像小说野史讲的那样,把手中的朱笔交给妃子。8月2日(六月二十六日),病榻上的咸丰帝收到奏摺后,不再像从前那样批摺下旨,而是将奏摺交给行宫的御前大臣、军机大臣阅览,让他们将批阅意见以及详细的拟旨写成签条,夹在奏摺中上呈。等到他们返回意见后,咸丰帝基本上照单全收,并未做太大的改签。这种由亲信大臣拟批和拟旨、君主简单确认的模式一直持续了20天,直到22日皇帝驾崩。

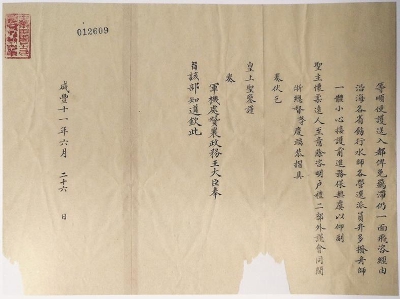

赞襄政务大臣时期奏摺(福建巡抚瑞瑸摺,咸丰十一年六月二十六日,台北故宫博物院编:《清代琉球史料汇编:宫中档朱批奏摺》下册,台北:故宫博物院,2015年)

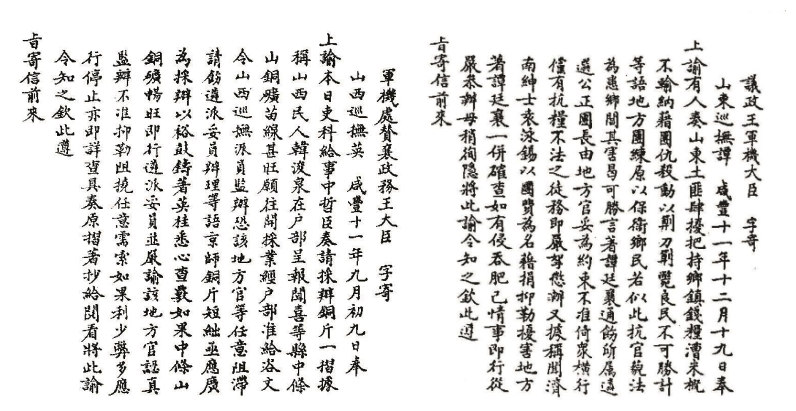

在这之后,根据咸丰帝的遗诏,载垣、端华、景寿、肃顺四位御前大臣,穆荫、匡源、杜翰、焦佑瀛四位军机大臣共八人 “尽心辅弼,赞襄一切政务”,也就是拟批奏摺,处理日常政务(中国第一历史档案馆编:《咸丰同治两朝上谕档》第11册,第263页)。拟批和拟旨的意见,由赞襄政务大臣以奏片和清单的形式上呈,交给慈安太后和小皇帝(由生母慈禧太后代)在首尾钤盖“御赏”与“同道堂”两枚图章进行确认,然后再将批示意见抄录在奏摺末尾,将拟旨发出。因此,臣工奏摺的批示格式也发生了改变:原有的朱批改为墨批,批示前加注“军机处赞襄政务王大臣奉旨”字样;廷寄谕旨格式也相应地改为“军机处赞襄政务王大臣字寄某某,某年月日奉上谕”字样(《咸丰同治两朝上谕档》第11册,第274页;如上图)。时间不长,一个多月后,辛酉政变发生,恭亲王奕訢被授为“议政王”,在军机处行走,实际上取得了领班军机大臣的地位。于是,朱批格式抬头改为 “议政王军机大臣奉旨”字样,而廷寄谕旨则相应改为“议政王军机大臣字寄”字样(《咸丰同治两朝上谕档》第11册,第379、381页;如下图)。

辛酉政变前、政变后廷寄谕旨两件(《咸丰同治两朝上谕档》第11册,第346、389页)

在这里,我们需要注意几个细节:首先是奏摺的批示。君主亲自掌权时,使用朱笔自己批示,而赞襄政务大臣体制下,是由八位大臣代为批示,只能用墨笔,朱批和上谕都采用某某奉旨字样,这表明,无论批示还是拟旨,都是发自君上之意,只不过交由赞襄政务大臣握笔而已。在议政王军机大臣制度下,同样如此。

第二是名称中的次序问题。赞襄大臣体制下,拟批拟旨使用“军机处赞襄政务大臣奉旨/字寄”字样,军机处与赞襄政务大臣合称,形成了一个政治集团,这个集团排斥掉在京的军机大臣文祥,由行在军机大臣和非军机大臣的赞襄政务大臣组成。在这个集团的排序中,身为皇亲国戚的载垣、端华、肃顺、景寿显然地位高于军机大臣们,但军机处却排列在赞襄政务大臣之前,这说明这个集团接续原有的军机处承旨拟旨的功能。而政变之后的拟批拟旨使用 “议政王军机大臣奉旨”字样,则以议政王凌驾于军机大臣之上,授予了议政王首席军机的地位。

两个体制看似相近,且议政王从形式上权力更大,事实上则并非如此,关键就在于对“奉旨”两个字的理解。两个体制之下,王大臣拟批奏摺都要加上“奉旨”字样,说明批示意见来自于上。但是,小皇帝显然不具备独立的意志,对“旨”的理解就出现了分歧。两宫皇太后自然认为,她们在拟批和拟旨的意见上钤印,这意味着审核,意味着代为下旨,但是赞襄政务大臣却认为,他们辅佐幼主,“赞襄一切政务”,是政策的制定者,“请太后看摺,亦系多余之事”,钤印只是一个简单形式。在政变后的议政王体制之下,则有着明确规定:拟批及拟旨,必须秉承两宫皇太后之意,并交给她们复核钤印。也就是说,“奉旨”实为“奉懿旨”。两种制度在谁拥有最后决定权这个重大问题上,存在着巨大差异。

1864年,两宫皇太后垂帘听政三年之后,对政务处理的操作已经比较纯熟,慈禧太后寻找借口,撤掉了奕訢的 “议政王”头衔。在这之后,奏摺的批阅格式变成了 “军机大臣奉旨”字样,拟旨格式则变为“军机大臣字寄某,某年月日奉上谕”。这一局面一直持续到1873年初同治帝亲政,从那时起,同治帝恢复了清代君主的正常权力,亲自批阅奏摺,在军机处辅助下拟定上谕并完成下发。但这种局面并未维持太长时间。1874年底,同治帝病重卧床,无法处理朝政。但奏摺必须及时批阅,国事不可一日积压。在这种情形下,两宫皇太后命皇帝最亲近的人拿起朱笔,代替皇帝批阅奏摺:每天收到的满文奏摺,由皇帝的亲叔恭亲王奕訢请懿旨后代批;汉文奏摺,由皇帝的首席教师李鸿藻代批。而每日发下的各式上谕,则仍由军机大臣请示懿旨后拟定。

时隔不久,同治帝病故,慈禧太后让醇亲王之子载湉过继给咸丰帝“入承大统”,是为光绪帝。由于皇帝年幼,甫四岁,故王公大臣仍请两宫皇太后垂帘听政,由奕訢为首的军机处辅佐政务,拟批和拟旨,具体做法是:奏摺的批阅,由军机大臣请懿旨后拟定,交两宫皇太后复审发下;上谕由两宫皇太后面奉谕旨草拟,拟定后交两宫皇太后复审发下。奏摺批阅,是由军机大臣根据审定后的拟批意见,抄录在奏摺结尾,且使用墨笔,内容前加 “军机大臣奉旨”字样(见下图)。

光绪帝亲政前军机大臣代为批摺格式(台北故宫博物院编:《宫中档光绪朝奏摺》第1册,台北:故宮博物院,1973年,第19页)

这种局面一直持续到1887年光绪帝亲政,从那时起,他开始使用朱笔批阅奏摺,并发下执行;或口授大意,由军机大臣草拟谕旨,处理国政。但这时只是训练使用权力而已,两年后,当皇帝完成大婚,慈禧太后才宣布“归政”。根据皇帝本生父醇亲王奕譞的设计,国事虽然由皇帝“亲裁”,但每天主要的批摺意见及拟旨大意,都要抄录给慈禧太后覆看备查。

1898年秋,慈禧太后宣布再次训政,光绪帝成为傀儡,甚至帝位一度不保。但不管实际权力如何,奏摺仍是由他亲自批阅 (见下图),上谕格式也无任何异常。从形式上看,皇帝似乎大权在握,实则无论批摺还是拟旨,都要听从慈禧太后的意见行事。

戊戌政变前、政变后光绪帝的朱批并未发生改变(台北故宫博物院编:《袁世凯奏摺专辑》第1册,台北:故宮博物院,1970年,第1、3、22页)

赵炳麟的三次上奏

1908年,光绪帝和慈禧太后先后死去,遗命小醇王载沣之子溥仪继承大统,由载沣以摄政王身份监国。因皇帝年幼,奏摺由摄政王直接使用朱笔批阅,上谕则由摄政王面谕军机大臣草拟。当然,这个过程中也须照顾到隆裕太后意见。这时,关于政令的颁发,出现了一个新的变化。

原来,在光绪帝、慈禧太后仍在世的时候,清廷于1906年宣布“预备立宪”。有一位叫赵炳麟的御史在次年提出建议:恢复军机处署名的制度。什么是军机处署名制度呢?赵炳麟挖掘清代史实,征引了乾隆年间的两个故事:一是1765年(乾隆三十年),乾隆帝命令各省督抚在回复军机大臣发出的廷寄时,不能笼统地写此前“接准廷寄”,而应该将发出廷寄之人的名字写上;1771年(乾隆三十六年),乾隆帝命军机处在发出廷寄谕旨时,写明寄信人姓名:满文写福隆安,汉文则写于敏中。从形式上看,乾隆帝两次谕令都是要突出具体的承旨之人,强化军机大臣个人的责任。赵炳麟把这个旧例拿出来,说成是“军机处旧制亦令大臣署名”;另外,他又说,从各国惯例来看,“凡用人行政,必令大臣署名,任之专正以责之重”。基于以上两点尤其是祖制,赵炳麟建议,申明旧制,“凡传谕之事,无论为明谕、为密谕,皆署拟旨大臣衔名,以备考核”。

事实上,乾隆帝的两个谕令都有着同一个背景:皇帝在外巡视,仅部分军机大臣随行。1765年那一次,乾隆帝正在江南巡察,军机班底并未全数跟随,所以,廷寄谕旨发出以及得到回复时,写明承旨的军机大

臣姓名,是为了清楚谕令之来由,以防出现假传上谕的事故。1771年那一次,乾隆帝正在山东巡视,军机大臣分成留京、随驾两部分,因此他要求发出谕旨时明确承旨之人。这并非是要凸显军机大臣的行政责任,而是消除假传上谕的空间,监督军机大臣小心翼翼、原封不动地传达上命。换句话说,这么做的根本目的是不给军机大臣任何假公济私、假传上意的余地。而君主立宪国的政府大臣署名,是为了给自己制定的政策担责,这与乾隆故事的立意背道而驰。赵炳麟试图古为今用,可谓南辕北辙。他的建议上达后,慈禧太后留中不发,不给任何答复。

看到自己的政策建议没有结果,赵炳麟在五天后又一次上奏,对军机大臣署名做详细阐释,说“政府有责任、有监督,功过不能假借,行政用人自必慎勉”,又说军机处 (政府)署名,“皆我旧制”,高宗、仁宗都实行之,“至恭亲王辅政时始废”。他建议,将上谕分四类编订成册,即明发、廷寄、交片、电谕,在每条下面写清楚拟稿人姓名,发出上谕时,写清楚承旨军机大臣的衔名,不再模糊写 “军机处交某衙门,某年月日奉上谕”字样。并将档册交给御史查核,将来“一目了然,责无旁贷”,“但使明定责任、确立监督,旧制亦有立宪之性质”。让军机大臣在上谕上署名,即可明定责任,使旧制具备立宪性质,这中间并无一定逻辑。因为一切圣旨出自上意,署名制度强化的是军机大臣老实承旨的倾向,而并非对日常施政之责。权与责本就是相对应而产生,当行政权不在军机大臣之手,自然就谈不上相应的责任。要他们担负起责任,就必须赋予相应的大权,而这在当时无疑是不可能做到的,所以,赵炳麟的奏摺再一次被留中不发。

到了1908年底,慈禧太后与光绪帝去世,新即位的皇帝年幼,其生父载沣以摄政王身份监国。这个时候,赵炳麟第三次上奏,提出军机处署名的事情。他再次讲了乾隆三十年、三十六年两次军机大臣署名的“故事”,赞扬祖制:“推圣人立法之心,深鉴唐代之墨敕斜封、明室之口传中旨,皆流弊无穷,故令承旨者,署具衔名,责有攸归”,这是说,上谕署名是让承旨之人有所警惧而不敢在拟旨时任意夹带,是乾隆帝仿照前代的正确做法。但赵又说“东西国副署之制,亦同此意”,坚持把两种性质不同、现象近似的举动等同起来。他建议,军机大臣每日承旨发出的廷寄、交片,“亦应遵照乾隆时祖制,于谕旨之后,一一开具承旨衔名,部院督抚有应具摺覆奏者,应开写某年月日接到军机大臣某某等字寄奉摄政王传旨等字样”。

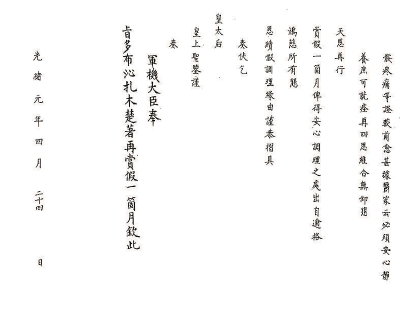

在两次石沉大海之后,赵炳麟的建议终于得到了回应。九天后,内阁等衙门遵旨议定监国摄政王的相关礼节,其中一条就是上谕的钤章和署名格式,详细规定说: “凡有谕旨,均请摄政王钤章,由军机大臣署名,然后遵奉施行。至摄政王如有面奉之懿旨,一并由王署衔钤章,军机大臣仍均署名。”从此,奏摺仍是由摄政王朱批,但另文所写的上谕,都由摄政王钤章、军机大臣全员署名 (见下图)。军机处是君主秘书处,军机大臣本就负责承宣谕旨。全员署名,画蛇添足,实在有些不伦不类。梁启超为此专门写了一篇文章,题目是 《军机大臣署名与立宪国之国务大臣副署》,发表在1910年4月的 《国风报》上,对两者进行辨析。他说: “军机大臣之奉上谕,则如写字机器将留声机器所传之声,按字誊出耳,而于纸末必缀一行云‘某机器所写’,甚无谓也。”

宣统朝上谕摄政王钤章、军机大臣署名制度(中国第一历史档案馆编:《光绪宣统两朝上谕档》第34册,第290页)

相比于赵炳麟,梁启超对清朝制度的了解,更为准确一些。他说: “我朝自雍正初元设军机处,遂为一国大政之所从出,相沿至今垂二百年,顾未尝有军机大臣署名之制也,其有之则自今上皇帝御极以后始。”有人认为,军机大臣署名类似于立宪国国务大臣副署政令,梁启超则以为,这个实际上与中国古法一样:“六朝唐、宋,凡诏敕皆由宰相署名,其所以必须署名之故,凡以证明诏敕之真,防宦官之滥传中旨而已。”而军机处如果真要对行政负责,必须具备相应的权力,故梁启超又说:“以云新法耶,则署名之制,必须与组织完备之责任内阁相依,而始显其用。”(梁启超:《军机大臣署名与立宪国之国务大臣副署》,《国风报》第1卷第8期,收入《饮冰室合集》第3册,《文集》25上,中华书局,1989年,第55-56页)

比较梁启超的论述后,赵炳麟的说法显出了各种漏洞。首先,他所谓的军机署名制度, “至恭亲王辅政时始废”,但实际上除了上文提及的乾隆帝因外出而未带全军机班底,故令军机大臣在拟旨、接旨大臣在覆奏时写明传旨之人,其他时候,并无特别突出拟旨的军机大臣的现象。至于军机大臣署名,更是从未有过的事。赵炳麟之所以提出并不存在的署名 “祖制”,最大的原因,恐怕还是想让军机大臣,尤其是奕劻、袁世凯不至于在传旨时 “夹带私货”。但这个制度一经实施,却引发了意想不到的风波。

弹劾军机案

1910年,资政院正式召开常年会。按照院章,资政院可以议决国家岁出岁入预决算、税法及公债议案、新法典及君主交议事件。军机处及各行政部院可派员到会,陈述政见,但不参与表决。如果资政院对行政事项有疑问,可咨文请求答复。如有不同意见,则可奏请圣裁。资政院取决公论,预备为日后成立上下议院的基础。但资政院与军机处及各行政部院之间并无监督关系。这种关系让双方略显尴尬。10月19日(九月十七日),资政院常年会通过决议,向军机处递交说帖,质问军机处副署制度是否意味着对全国行政负责、宪政编查馆是否掌握最高立法权?(《资政院第一次常年会第八号议场速记录》,李启成点校:《资政院议场会议速记录》,上海三联书店,2011年,第54-55)只有厘清这一问题,才能明了资政院的地位以及资政院运作的意义,否则,徒有会议形式而无法监督、弹劾行政,资政院即成为摆设。

资政院的说帖由易宗夔牵头,此人生于1874年,曾与谭嗣同参与创立南学会,并在戊戌变法期间担任 《湘学报》编辑,后赴日本法政学堂留学。易宗夔通过说帖向军机处提出有关权力划分的质询。这个说帖名为 “质问”,却使用 “咨呈”这一对上级机构的行文格式。在说帖中,易宗夔问道:“本院 (资政院)恭承明诏,为上下议院之基础,议院则必有对待之机关负执行之责任,议院则必有独立之权限为法律之构成。本员为此遵章质问:现在之军机大臣采用副署制度,断非署名敕尾而已,必当如各国之内阁国务大臣负完全之责任。请问军机大臣对于各部行政、各省行政是完全负责任,抑不完全负责任?”这就把署名的问题给挑明了。问题虽已抛出,却无人能回答,因为军机处并非孤立的行政机构,背后是君主大权,按照梁启超的话来说,军机处的工作好比是 “写字机器将留声机器所传之声,按字誊出”,这其中的声音,则源自君主,质问军机处就等于质问君主。

紧接着,发生了另一件事。湖南巡抚杨文鼎决定发行公债,筹集新政资金。按理,涉及政府债务之事,中央交资政院议决,地方则交咨议局议决。但杨文鼎并未征询湖南咨议局意见就自作主张。于是,资政院上奏请旨裁度。摄政王在接到奏摺后,让军机处下旨,说此次湖南发行公债,系奏经度支部议准之件,该抚未先交咨议局议决,系属疏漏,既经部议奉旨允准,著仍遵前旨办理。上谕后有军机大臣奕劻、毓朗、那桐、徐世昌四人署名(《光绪宣统两朝上谕档》第36册,第383-384页)。次日,易宗夔在咨议局常年会发表意见:“这回湖南公债事体请旨裁夺,现在已经奉旨,一点处分都没有。既有军机大臣署名,应该处分而不加处分,我们须请军机大臣出席说明理由。”(李启成点校:《资政院议场会议速记录》,第156页)

11月22日,又发生了一件事。按照资政院院章,该院可以议决国家每年收支预决算、税法及公债事件、新定法典及嗣后修改事件。但何谓议决?章程并未说明。按照清朝一般的政务运作规则,资政院须将议决事项写成奏摺上陈请旨。具体到1910年,是由摄政王朱批,或者在军机处辅助下,完成上谕草拟和下达。11月20日,资政院在议决云南盐斤加价一事后,具奏请旨,随后得到朱批: “督办盐务大臣察核具奏”;同时,资政院在议决广西警察学堂招生办法之后,也具奏请旨,随后得到朱批: “著民政部察核具奏”。两处批示谕旨,都附带四位军机大臣的署名与钤印。(《政治公报》宣统二年十月二十日第1102号,第2-3页)

在新当时体制下,资政院奏摺可能是载沣代行的朱批,并且很有可能是例行的批示;也有可能是军机处拟旨后由载沣照准。从 “祖制”而言,批示过程并无任何问题;但如果将其与立宪国政府比较,就显示出问题了:资政院被看做是国会的基础,与行政权分立。资政院议决事项,不能再交行政机构——督办盐务大臣、民政部议覆。这是行政权攘夺立法权,因此,议员们无法接受这一结果。又因为议员们无法质问摄政王,而上谕后有军机大臣的署名,于是,矛头纷纷指向军机大臣。

在11月22日资政院会议上,又是易宗夔对两件奏摺的处理做出了激烈反应,他说:“资政院系立法机关,凡立宪政体之国,皆系三权鼎立,一种是立法,一种是司法,一种是行政。何谓三权鼎立?说是立法、司法、行政,都是独立不能侵犯的,现在这两道阁抄,就是对于本院所议决的云南盐斤加价案与广西巡警学堂案,一件交督办盐务处察核具奏,一件交民政部察核具奏,此系军机大臣拟旨、军机大臣副署。既是军机大臣拟旨、军机大臣副署,则军机大臣有应负之责任。军机大臣岂不知道这个立法机关是独立的么?既然知道为独立的机关,就不能将立法机关所议决的案子交行政部门去察核。可见,军机大臣是侵资政院的权,违资政院的法了。”(资政院第一次常年会第二十号议场速记录》,李启成点校: 《资政院议场会议速记录》,第242页)易宗夔建议依据 《资政院院章》第二十一条 “军机大臣或各部行政大臣如有侵夺资政院权限或违背法律等事,得由总裁、副总裁据实奏陈,请旨裁夺”的规定,弹劾军机处。与此同时,部分议员提出一面弹劾军机处、一面奏请从速组织责任内阁的建议 (《资政院第一次常年会第二十号议场速记录》,第245-246页)。最终,弹劾军机处案,以超议员数三分之二通过 (《资政院第一次常年会第二十号议场速记录》,第254页。当天到会议员134人,赞成弹劾者112人)。

弹劾军机案是新旧体制的一次冲撞。站在旧制度屋檐下,监国摄政王代行朱批或者军机处拟旨将政务奏摺交下职能部门议覆,这是循照旧例办事,无可厚非;但衡之以新制度,行政机构将立法机构的议案再次发交行政部门审核,这让议员们无法接受。在旧制度中,皇帝亲裁大政,军机处是最高行政权的秘书机构;在新制度下,资政院作为立法机构,要求与行政权并立,深层次的诉求,是将凌驾于它之上的皇权虚化,另立与之平行、可供监督的责任内阁。这就涉及到当时政体中最核心、也是清末预备立宪中最为棘手的问题——皇权。

弹劾奏摺上递后,首席军机庆亲王奕劻领衔上奏,称“才力竭蹶,无补时难”,请求辞去军机大臣。12月18日,监国摄政王使用最严肃的 “朱谕”形式连下两道上谕,回应正反双方的奏摺。朱谕拒绝了军机大臣的辞呈,同时严厉驳斥资政院的弹劾之词。后一道上谕称: “资政院奏大臣 ‘责任不明、难资辅弼’一摺,朕已览悉。朕维设官制禄及黜陟百司之权,为朝廷大权,载在先朝 《钦定宪法大纲》。是军机大臣负责任与不负责任,暨设立责任内阁事宜,朝廷自有权衡,非该院总裁等所得擅预。所请著毋庸议。” (《光绪宣统两朝上谕档》第36册,第475页)很显然,载沣已经看到资政院弹劾的矛头指向。在清朝制度中,亲裁大政的皇权才是行政上的最高主导,军机处不过负责承旨宣旨,质问军机处不负行政之责,实际上是在质疑皇权的行政大权。所以,载沣才会以 “朱谕”这种不经中间环节、不许改易一字而直接下达指令的形式颁布上谕,目的在于一锤定音,明示该决定出自圣裁,宣告皇权不容质疑。12月25日,摄政王发下上谕:命宪政编查馆修正筹备立宪清单,并拟定新内阁官制 (《光绪宣统两朝上谕档》第36册,第490页)。试图让责任内阁真正分担责任,舒缓皇权和皇室面临的压力。

第一次责任内阁总理、协理大臣副署上谕(首为摄政王钤章)(《光绪宣统两朝上谕档》第37册,第92页)

1911年5月,新的内阁官制颁布,成立以奕劻为首的内阁,俗称 “皇族内阁”。新的内阁官制中,有专门的条款讲到国务法令的署名问题, “法律敕令及其他关于国务之谕旨,其涉各部全体者,国务大臣会同署名;涉一部或数部者,由内阁总理大臣会同该部大臣署名。”从形式上模仿君主立宪国国务大臣的署名制度 (见上图)。但是,署名并不意味着责任内阁享有相应的行政大权,因为内阁官制同时规定:内阁总理大臣得随时入对,各部大臣就所管事件得随时会同内阁总理大臣入对,或请旨自行入对。这个时候国事处理办法,仍是由摄政王披览奏摺,原有的军机处虽然裁撤,但责任内阁承担起原军机处的辅弼功能。责任内阁中国务大臣的署名之权如果解释为承担相应责任,那么此时的责任内阁无疑是有责无权,处境尴尬。

第二次责任内阁总理、国务大臣副署上谕两件(《光绪宣统两朝上谕档》第37册,第332页)

10月10日,武昌起义爆发,皇族内阁随后总辞,清廷命袁世凯组织新内阁,摄政王退居王邸。袁世凯上台后,奏请停止各衙门奏事,一般国务均以阁令行之。这样一来,责任内阁方真正负起责任——可以制定行政方略,同时,亦署名展示全责。从此,大臣的署名不再意味着充当君主忠实的传声筒,而是表明他们的施政之责。这就是袁世凯组阁一直到清帝退位诏书颁发这一时段,政令采用的基本格式(见上图)。(作者系华东师范大学历史系副教授)

东方网教育频道 陈乐