时间:2020/1/14 9:12:33

来源:新民网 作者:陆梓华 选稿:东方网教育频道 陈乐 夏荔

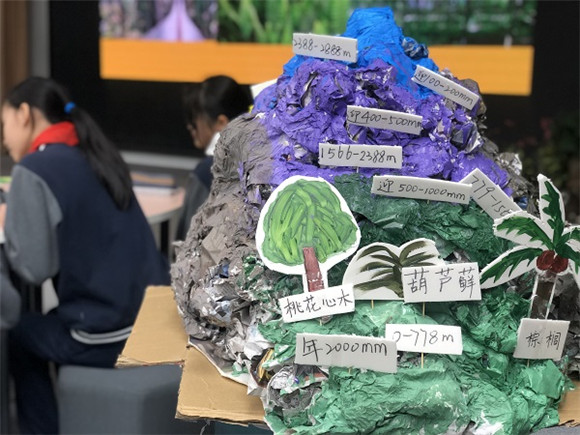

寻找并设计一座“理想中的大山”作为人类新生存基地的前站,大山可以选址何处?如何构建大山的生态系统以模拟人类的第二个家园?三个多星期前,当卢湾中学的同学们接到这样一个任务时,很多同学是“懵”的。然而经过近一个月的项目式学习和探讨,有的小组通过3D建模软件在大屏幕上全景展示出关于大山及其植物分布的设想,有的小组用报纸和植物模型塑造出一座仿真大山,有的小组用详细的比例尺和经纬度为自己的作品增加了严谨的科学味……一座座“性格迥异”的大山在“地球”各个角落出现了。

这是记者日前在卢湾中学举行的一场“跨学科项目化学习”交流研讨会上见到的一幕。根据上海市教委此前公布的《上海市进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革实施意见》,新中考改革中设置了全新的跨学科案例分析题,在探索跨学科案例分析的起步阶段,案例内容主要涉及地理、生命科学等学科。如何才能让学生用有跨学科案例分析能力?地理老师吴丹和生命科学教师陈昌杰联手,为同学们创造了一次不同以往的学习体验。

据悉,在《上海市中学地理课程标准》中,有明确的关于“地理景观多样性和差异性”以及“山地地形”“地形地势与人类生产生活的关系”的内容要求;在《上海市生命科学课程标准》中,也分别提及“植物的分类”“种群”“群落”“生物与生物,生物与环境之间关系”等核心知识目标,因此,最终“植被与地理环境的适应性”成为架构两个学科间的跨界桥梁,《设计“大山”》的任务应运而生。

“在大山上种植植被需要考虑哪些影响因素?学生会提及气温、降水、海拔等影响要素,教师再进一步进行引导,哪些因素会影响气温?哪些条件会制约降水?学生的思维被逐步的发散开去,形成树枝状扩展的思维网络,每一个枝杈都是由一个核心知识点链接延展开去的。”吴丹感叹,在三个多星期的时间内,每一组都历经了一场头脑风暴,每一组学生利用iPad日志、iMoive等功能,记录着自己的学习点滴。

“我们起初只考虑了马达加斯加岛上的气候特点,经过老师指点才意识到,迎风坡和背风坡气候类型也可能有所不同,在海拔1000米以下的背风坡,得选择亚热带常绿阔叶林种植才是。”男生李喆昊登上讲台,结合3D建模软件,将小组的收获说得头头是道。女生覃朗则向同学们描述了一番巴西人民在一座名为“巴桑”的山下跳桑巴的情形,“巴西气候炎热,因此我们选择了比较高大、树荫繁茂的树木为人们遮阴,在苔藓植物中,我们选择了相对比较不容易造成湿滑的葫芦藓,更适合舞蹈!”当有学生提出将在山上大量种植经济作物橡胶时,陈昌杰老师提醒,别忘记橡胶生长需要大量水分,否则将会对环境可持续发展造成影响。这是他当年在云南支教时,从当地老农那里获得的宝贵经验。

吴丹介绍,以地理学科为例,海陆位置对山体的影响、海拔与气温的关系等内容,是六、七年级学生已经学习过的核心知识,教师只需要进行粗略的提点,而像山地背风坡的焚风效应、洋流对气候的影响等涉及高中阶段地理知识的核心内容,则需要教师进行详细讲解,并提供相应的资料参考,为学生搭建进一步深入学习的台阶。跨学科分析,不仅对学生,对教师来说也提出了新的要求。