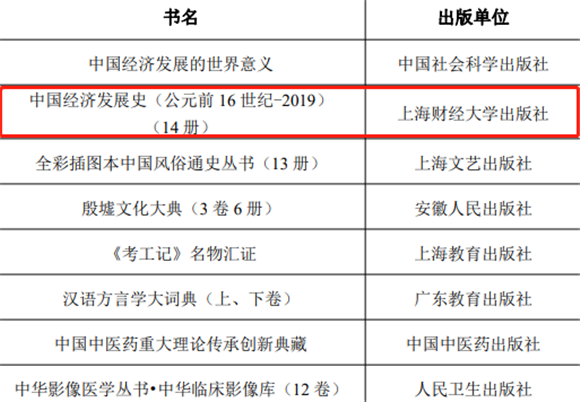

近日,国家新闻出版署发布《第五届中国出版政府奖入选获奖名单公示》。全国有120种图书、期刊、音像电子网络出版物、印刷复制产品、装帧设计出版物入围中国出版政府奖正奖。来自上海财经大学出版社的《中国经济发展史》入选图书奖。

第五届中国出版政府奖入选获奖名单公示

官微特转载2021年3月27日《解放日报》

05版读书周刊专访报道,以飨读者

虽然我国已经是世界第二大经济体,但是,我国的经济学或经济理论研究还有许多“舶来品”。要构建科学而有“中国气派”的经济学理论,基础在经济史研究。古人云:“求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源。”既然中国经济史研究是中国经济学研究的“源”,因此,加快构建中国经济史话语体系,对于探索中国经济发展道路的意义便是不言而喻的。

中国社会经济先后经历了四次重大变革,包括商周变革、秦汉变革、唐宋变革和近现代变革。近现代变革既是中国由传统社会向现代社会的转变,更是中国社会性质的根本转变。正是通过这一系列变革和选择,中国走出了一条有自己特色的社会主义道路。

这些社会经济变革被悉数记录于《中国经济发展史》(公元前16世纪—2019)这一部煌煌之作中。

“倒叙”手法写就“大部头”

《中国经济发展史》体量庞大,据说是采用“倒叙”手法写就的?

王永长(出版策划人、作者、编辑):这套书确实是“大部头”。共计十四卷,近九百万字,给读者展现了一幅时间横跨近四千年、反映中华民族经济发展历程全貌的历史画卷。虽然是“大部头”,但是结构与体例却是非常清晰而又一以贯之的。全书分为三部分:

第一部分:辉煌的文明(中国古代经济发展史,公元前16世纪到1840年)。建立了中国古代经济史研究的新框架与新体系,研究了中华民族三千多年的经济发展变迁及其辉煌的社会经济文明。

第二部分:艰苦的探索(中国近代经济发展史,1840年到1949年)。由于中国近代史的特殊性,对这一阶段的经济发展概况,我们强调的是其“发展”,揭示的是自然经济——商品经济——市场经济艰难的演变过程及其本质规律。中国近代经济发展史也是中华民族洗去耻辱、寻求振兴的艰苦探索的历史。

第三部分:伟大的崛起(中国现代经济发展史,1949年到2019年)。研究了新中国成立70年来经济发展及其伟大成就,完整地再现在中国共产党领导下,建设中国特色社会主义经济的探索与实践的三个历史阶段:一是中国人民站起来;二是中国富起来;三是中国强起来。

本书出版后获得国内学术界的广泛关注与好评,认为填补了国内中国经济史整体性研究的空白。

说这套书是用“倒叙”手法写的,是因为这套书先有中国现代经济发展史的雏形,然后在时间上再向中国近代经济发展史和中国古代经济发展史延伸、拓展,在出版的时间上看上去像是“倒叙”手法。说起这手法,其实不是故意而为之的,而是机缘巧合,颇有故事性的。那是20多年前,我还是在读研究生。我的硕士研究生导师是曾任上海财经大学经济系副主任、上海财经大学图书馆馆长的郭庠林先生。先生是中国经济史学界著名学者,曾任上海中国经济史学会副会长。我社曾经出版过《新中国经济思想史》。后来,在上海财经大学原党委书记丛树海和我的导师郭庠林先生主持下出版了《新中国经济发展史》,我有幸参与了“新中国商业发展史”部分的编写工作。研究生毕业后留校在出版社工作,从此与此选题结下了不解之缘。以经济“发展”代替经济“思想”,史论的内容大大地拓宽了。后来又经过编委会仔细研究和充分讨论后,我们重新确立了书名为《中国经济发展史》,虽然只是去掉一个“新”字,但是其内涵与外延却是大大地拓宽了。从内涵上看,中国不仅是指新中国,而且是整个中华民族,那就具有宏大的历史视角和深厚的历史感;从外延上看,时间向前可以延伸到有文字记载的历史时期,向后具有无限的外延性。

有了这一指导思想之后,在编写完《中国经济发展史(1949-2010)》之后,根据我国现有的大历史的划分标准,就开始往前编写中国近代经济发展史(1840-1949年)。从历史和社会的角度来看,中国的近代史是一段屈辱的历史,但是,在这顶“大帽子”之下,近代的许多仁人志士在发展近代经济方面的许多艰苦的探索被忽略了,经济方面很多成就或是成功的改革被忽略了,哪怕是失败的改革,其中也有值得总结的教训。因此,总结中国近代经济艰苦卓绝的探索历史,以史为鉴,也是很有现实意义的。至于在此之后的中国古代经济发展史(公元前16世纪到1840年),那是中华民族的辉煌历史,这是中华民族五千年的文化历史重要部分,辉煌的中国古代文明中,本身就应该包含、也确实包含了经济发展上的辉煌成就,总结中华民族辉煌的经济文明,对增强中华民族的历史感和自信心是很有帮助的。

▲解放日报专访文章

希望这部“前传”能引发第三波

学术界普遍给予了《中国经济发展史(公元前16世纪—1840)》,即中国古代经济史部分,比较高的评价,这是为什么?

王永长:这部分内容,横跨的时间比较长,内容比较多,文献史料庞杂,前辈大家有了一些研究成果,要想有所突破,得要有创新的观点。本部分全面研究了中国古代经济发展概况,内容涉及中国古代土地制度、农业、手工业、交通运输业、商业、金融业、财政,以及宏观经济管理等内容,既有翔实的史料、数据和丰富的文献记载,又有较为深入的分析和研究,同时,还总结出了许多新颖的经济史学观点和经济史学研究方法,从某种程度上可以说是填补了国内中国古代经济史整体性研究的空白。

中国远古暨夏商周三代社会经济的发展,是中国社会经济发展历史长河的源头,也是光辉灿烂的中国古代经济历史的重要组成部分。古代经济的发展是以越来越快的步伐前进的。旧石器时代经历了上百万年的漫长道路,新石器时代只有几千年,进入文明时期以后,各个王朝的更替不过数百年的时间。每一个时期的经济发展都有一定的特点,也都遵循着中国传统农耕社会和农业经济的共同规律。经济基础对政治、军事、文化艺术乃至人们社会生活等各方面的影响是极其重大的,在社会发展中所起的决定性也是作用不言而喻。

中国古代经济史研究具有长期性、复杂性、多样性等特点,其研究文献资料也浩瀚如大海。编写组通过对商朝(公元前16世纪)到清朝前期道光二十年(公元1840年)经济发展的长期思考与反复研究,得出了以下几个方面的研究成果:一是提出了中国古代经济发展划分时段的新认识与看法,即中国古代经济发展史研究的“四个时段论”;二是指出了中国古代社会经济不仅存在繁荣的市场经济,并论述了市场经济形成过程及其特点。三是对古代土地与土地制度提出不同的看法,我们认为井田制不是一种土地所有制,而是氏族社会时期的一种土地经营方式,土地私人所有制是直到唐朝才正式确立的,此后中国古代土地所有制形成了一种王有和私有并存的“二元结构”特征。四是指出了中国古代经济文化及其传播,对中国经济发展具有促进作用和深远的意义。

既然古代经济史研究如此重要,为什么这方面的研究始终不温不火,是不是与我国有重农抑商的传统有关?

王永长:整体来说,改革开放后,与近代经济史和新中国经济史研究的“火热”相比较而言,古代经济史研究是不受重视的。这要跟我国“重农抑商”的传统扯上关系的话,就是我们“现代人”太重视商业活动、商业成就,大有金钱至上的观念有关系的。这是个人观点,值得商榷。但是,近代以来,对古代经济史的研究也有过两次研究高潮。

第一次高潮出现在20世纪初。当时有数部经济学专著在国际上引起了经济学界的高度关注。最知名的一部要算陈焕章所著《孔门理财学》了。这本书按照西方经济学原理,分别讨论了孔子及其儒家学派的一般经济学说及其在消费、生产、公共财产方面的思想。它原是陈焕章在美国哥伦比亚大学经济系毕业时的博士论文。当年即被收入由哥伦比亚大学政治学教师编辑的“历史、经济和公共法律研究”丛书。这本书是20世纪早期“中国学者在西方刊行的第一部中国经济思想名著,也是国人在西方刊行的各种经济学科论著中的最早一部名著”。凯恩斯、熊彼特、韦伯等当时的著名经济学家都对此书予以关注。在陈焕章之前,还有几位国人在西方研究经济学并获得博士学位。如师从名家费雪的留美学生陈锦涛,1906年在耶鲁大学获得博士学位,博士论文题目是《社会流通的测算》;留德学生周毅卿,1909年以博士论文《宁波工商业经营方式研究》获得莱比锡大学博士学位,博士论文以德英两种文字出版。

第二次高潮出现在20世纪七八十年代。我国1978年开始的改革开放初期到现在,虽然这一时期经济史的发展也有曲折,整体上看是经济史研究的黄金期。改革开放是摸着石头过河,没有现成的经济理论可以依据,于是人们热衷于研究经济史,试图从历史中寻找启示。但期间有过一段时间,人们就忙于研究经济实践而无心于研究经济史了。希望我们的这部中国经济发展史“前传”,可以引发第三波研究热潮。

古代经济史方面留存的资料是不是比较匮乏?

王永长:不,恰恰相反,是浩如烟海,因为经济发展渗透在社会生活的方方面面。“24史”中的“历代食货志”都有有关经济方面的论述,都是较好的文献资料。《四库全书》中也有许多经济方面的文献记载,它们可以和“24史”互为补充。此外,许多商业、农业、科技方面的专门著作也是很好的经济史参考文献,如《茶经》《农书》《天工开物》等。同时,因为网络技术的发展,今人搜集史料的工作较过去容易多了,但难的不是搜集史料,而是如何从浩如烟海的史料中提炼出观点。

与以往不同的经济史研究视角

在研究的视角上,本书与同类著作有何不同?

王永长:经济史是经济学和历史学的交叉学科,但就其本质而言,经济史属于理论经济学科,因此,应以经济理论和从经济范畴来研究一段时期的经济发展概况和发展规律,透过经济现象,揭示经济发展的本质。本书强调的是“发展”,也就是说,我们是用“发展”的研究视角,来梳理分析长达几千年的中国经济发展的本质规律。

这与以往的研究中国经济史的视角是不同的。前辈们研究中国经济史的著作大多是强调社会经济形态的发展变迁,即在研究社会经济形式发展变化的同时,着重强调社会形态的变化。这不是纯粹的经济史研究,因为社会形态的发展变化是社会发展史的范畴。纯粹的经济史研究的是自然经济——商品经济——市场经济的演变过程及其内在规律。

以近代经济发展史为例。这部分研究的是1840年鸦片战争以后到新中国成立以前这段历史时期的经济发展概况。中国经济近代化实质就是自然经济的解体——商品经济的发展——市场经济萌芽与壮大这一社会经济形式的发展过程。我们重点是分析清王朝的社会经济是如何崩溃的与中国经济的近代化是如何形成的。这个过程大致可分为四个阶段。

第一个阶段是从19世纪40年代至60年代。在漫长的自然经济发展中孕育着商品经济的发展。它们总是相互依存又互为排斥,统一于社会经济的发展中,此消彼长,直至自然经济愈来愈弱,商品经济愈来愈发展。因为清王朝统治前期,特别是康熙、雍正、乾隆三代,实施和推行了一些在一定程度上有利于农业、手工业生产发展的政策和措施。这些政策与措施推动了1840年前期清王朝农业和手工业的恢复和发展。农业和手工业的发展又推动了商品经济的发展,而商品经济的发展是资本主义生产关系萌芽的重要条件。

第二个阶段是从19世纪70年代至90年代。从经济发展的角度来说,这是一段特殊的历史时期。说它特殊,一是因为两次鸦片战争都以清政府失败并签订一系列不平等条约而告终,西方资本主义列强加强了对中国的经济侵略与资源的掠夺。二是清政府为了抵御外侮,开展了一系列的“自强图新”的“洋务运动”——开办新式工矿企业和军工企业。正是这两个方面的原因,使得这一时期的中国经济表现出两面性:一方面促进了中国经济的变化和发展;另一方面外国在华资本和商品输入阻滞了中国资本主义经济的发展。

第三阶段是从19世纪末至20世纪20年代。相对前一时段来说,由于企业家投资企业的理念、国人的抵制外货的行动和政府的经济政策、措施的导引,中国经济获得了较快的发展和明显的变化,商品经济获得了较大发展,资本主义市场经济进一步发育。这一时段的经济变化、发展是多种因素共同作用的结果。

首先是政府的经济政策与经济措施推动着经济朝前发展。为了适应新的国际国内环境,无论是清政府的经济政策、经济措施,还是中华民国南京临时政府的经济政策、经济措施,抑或是中华民国北京政府(北洋政府)的经济政策、经济措施,都有利于当时的经济改革,推动了经济朝前发展。例如,“诏兴农学”“命各省督抚整顿商务”“命各省督抚振兴工商,并设立商务局”等“洋务运动”以及“戊戌变法”措施都对当时工农业以及交通业产生了积极作用。民国初期的南京临时政府和北京政府也陆续推出了一些经济政策和经济措施,如设立管理经济的新部门,鼓励创办各种资本主义经济实体,明令保护私有财产,促进公平竞争,等等。

其次是中国资本主义市场经济的不断发育。这一时段发展的资本主义经济实体大致可以分为工业、矿业、农业等生产企业和从事商品交易的商业企业以及金融业。这些企业的发展本身就表明了中国资本主义市场经济在发育,因为这些行业的资本主义经济实体都是资本主义市场经济的微观主体,它们的发展,必然使与它们紧密相连的生产资料市场、生活资料市场、劳动力市场、金融市场等都会有所发展,这些市场都是资本主义市场经济机制体系中的构成部分。中国近代证券市场和商会的发展及其功能的发挥,都是这一时段中国资本主义市场经济在发育的重要佐证。

第四阶段是从20世纪20年代末至中华人民共和国成立前。这一时期,不断爆发的战争,使得经济发展无论是从行业来看还是从区域来看,都带有明显的战争烙印。南京国民政府的经济政策以及日本帝国主义侵略是造成经济崩溃的重要原因。落后的土地制度和国民党政府的农业税收政策阻滞了国民政府统治地区的农业发展。而官僚资本在这段时间里,又进行了大量的扩张:一方面,接管了一批北洋政府的官办企业;另一方面是利用政权的力量,逐步建立对金融业的垄断。官僚资本通过国民政府先于1928年12月成立了中央银行,1935年又通过国民政府实现了对中国银行和交通银行的控制。也就在这一年,官僚资本又通过国民党政府把于1933年设立的豫、鄂、皖、赣四省农民银行改称为中国农民银行。国民政府推行的“币制改革”,发行了纸币,搜刮了大量钱财,集中了货币发行权。从此开始了恶性发行纸币的历程,先是恶性发行“法币”,以后又恶性发行“金圆券”,造成物价飞涨,老百姓的生活陷入水深火热之中,官僚资本却由此积累了巨额资本。在1937年至1945年抗日战争胜利前的这一时段,官僚资本主要通过国民政府先后颁布的《战时健全中央金融机构办法》和《非常时期管理银行办法》,以及《货币统一发行办法》,进一步加强对金融业的垄断,还垄断工矿事业。抗日战争胜利以后到1949年国民党政府垮台,官僚资本的积累达到了顶峰。官僚资本的膨胀(实质是掠夺)是不可持续的。它在阻碍农业、手工业和民族资本主义企业的发展的同时,也孕育了自己的“掘墓人”——新民主主义经济。

新民主主义经济形态形成的历程,是中国共产党创建、领导的革命根据地和解放区发展壮大的过程。在1934年1月召开的第二次全国苏维埃代表大会上,“毛泽东代表中央执行委员会和人民委员会向大会所作的报告和结论,总结根据地建设的经验,阐述经济建设的方针、政策,对新民主主义经济思想的若干原则进行了论述。”这次会议形成了新民主主义经济思想,在后来的根据地和解放区的经济建设中,就是以新民主主义经济思想为指导,推动了革命根据地、解放区的经济发展,初步形成了新民主主义经济形态。

您认为新中国经济发展史的历史经验是什么?

王永长:新中国成立70年以来的经济发展,是中国共产党对建设中国特色社会主义经济的道路、方向、政策等进行坚定不移探索、实践的历史;是中国人民在中国共产党领导下,团结奋进、攻坚克难,一往无前和创新实践的历史。这个历史过程可分为三个时期:一是新中国成立到1978年中共十一届三中全会以前;二是中共十一届三中全会以后到中共十八大召开之前;三是中共十八大之后的新时代中国特色社会主义时期。

这三个阶段的经济发展都有其独特的国内国际政治经济环境和历史背景,三个阶段都是新中国70经济发展波澜壮阔的历史画卷的重要组成部分。

历经70年,经济发展的道路尽管有曲折和争议,但是成绩是主要的。70年经济发展说明,只有坚持中国共产党的正确领导,充分发挥人民群众的智慧和创造力,才能创造一个又一个的经济发展奇迹。

70年来,中国共产党所提出的重大战略部署和决策,推动了中国社会主义建设取得了一个又一个的胜利,经济建设取得了举世瞩目的成绩,人民生活水平有了大踏步的提高。这是中国人民从站起来,到富起来,再到强起来的发展篇章。

以史为鉴,学史明智

本书内容广博,整体框架体系是怎么统御的?能给我们什么启示呢?

王永长:是的。本书内容广博,不但时间跨越数千年,而且涉及经济发展各个行业。整套书编写出版的时间长达近十年,最终完成从公元前十六世纪到新中国成立七十周年的出版任务,再加上参加写作作者人数众多,几乎囊括了上海财经大学各个学科的骨干教师,如果没有一个好的框架结构体系,是不可想象的。为了能够统括三个部分(古代、近代、现代)、长达近四千年的经济发展历程,我们建立一个总-分式的框架分析体系。“总”即是“综述”这一时期经济发展历程;“分”即是分行业来论述这一时期行业的发展历程。

综合分析框架是指在开篇以“综述”形式对这个历史时期的经济发展历程做全景式论述,提出总的观点与分析方法,作为各编撰写的提纲挈领。分行业研究体系是指以农业、工业、商业等具体行业的发展历程为论述对象。已有的有关中国经济史的研究著作中,对中国经济各行业的分析,或是语焉不详,笼统划分,或是从社会经济形态的角度划分,抑或是几个大类如农业、手工业、矿业来分析。而本书则比较系统地分析了各行各业,如古代经济发展史分了八个行业,近代经济发展史分了九个行业,而随着时代的变迁,现代经济的行业划分越来越细,分为二十五个行业。每个行业都是在占有大量史料的基础上,详尽分析了其兴起、发展与衰亡的过程及经济原因,我们可以从中领悟“古为今用”的史学价值。

这个“大部头”能给我们什么启示呢?能用几句话概括吗?

王永长:本书虽是“大部头”,但是大而有序,庞而不杂。它给我们的启示,可以简单地概括为:中国近四千年的经济发展史表明,每个朝代(政府)只有执政为民,“以民为本”(以人民为中心),充分调动“政府”和“市场”的积极性,才能国强民富;只有人民群众才是历史的真正创造者。