时间:2021/6/24 14:50:24

来源:青未来 选稿:东方网教育频道 陈乐 秦嘉莹

青未来背后得到了一群生态环保领域专家老师的支持。他们中有人从事野生动物保护,有人从事生态环境治理,有人研究开发绿色能源技术,有人着力生态文明教育。他们每个人在这个行业的不同生态位上共同推动着社会的可持续发展。青未来和这些老师们聊了在各自领域里摸爬滚打的人生故事,对环保事业的使命感以及理想中的绿色乌托邦。

复旦大学高效江老师讲述上海水源变迁的百年历史,介绍自己与上海、苏州河和长江口的不解之缘,并分享自己作为老师,多年来对环境专业现状和未来的思考。

一、来上海之后,我一直聚焦于长江口和长三角地区水环境以及土壤环境质量的研究,所以我对这里的感情是非常深的。

1、您博士是在北京的中科院地理研究所,毕业后为什么会选择到上海来发展呢?

我博士毕业后之所以选择上海,是因为当时的合作导师有苏州河水环境整治的项目,我觉得自己能够在城市生态环境污染防治过程中真正发挥一些作用,这可能会让我今后的科学研究更加有意义。

当时联系完之后,我毫不犹豫地来上海参与这个项目,之后也越来越喜欢上海这座城市。上海在城市生态环境治理这方面还是比较重视的,无论是之前的苏州河整治,还是后来的一系列生态规划举措,我对上海的生态建设和城市管理非常认同。

博士毕业来上海之后,我十多年来一直聚焦在长江口和长三角地区水环境质量以及长江口滨岸土壤环境质量的研究上,所以应该讲我对长江口和长三角的感情是非常深的。

2、在苏州河水环境整治这样一个大工程项目中,您具体承担什么样的科研任务?

97年的时候,上海市已经明确到2000年要把苏州河的黑臭问题彻底根治,所以我们要先了解河流的污染状况。

我们的研究工作就是要看河下面污染的底泥大概是什么性状,重新污染水体的可能性有多少。因为即使水体里的污染物转移完,河下面的污染底泥还是有可能会对上浮水体造成影响的。在此基础上,再通过底泥疏浚工程,进一步改善苏州河整体的水体环境。

我是97年6月30号到上海的,第2天就跟着华师大的研究团队在苏州河上采样,通过采集底泥样品,看底泥里一些污染物的分布特征。那时的采样技术还没有现在这么先进,都是用人工制做的一些采样工具,把桩打到苏州河底泥当中,把底泥取出来之后再分样。

我记得很清楚,7月份是苏州河最臭的时候,当时河面上冒着气泡,散发着恶臭,现在回想起来这个工作还是非常辛苦的,需要一股热情。

当时黑臭的苏州河

3、您参与项目期间,苏州河整治工作有没有取得一些成效?

苏州河摆脱黑臭主要依靠两方面,一方面是截污,就是找到并截断干流上的主要污染源;另一方面是用物理办法把污染物转移走。

大家在苏州河外白渡桥这边可以看到有个闸口,是苏州河的干流闸口。黄浦江涨潮的时候,闸口会关闭,黄浦江的水就进不来了;退潮的时候从上游调水,苏州河里的污水就可以直接冲到黄浦江,然后通过吴淞口进入到长江口,再排放到东海。这其实是一个污染转移和稀释的过程。

到2000年的时候,主要是通过水闸调控的手段,苏州河整体的水质状况有了明显改善。直到现在,苏州河沿岸生态环境的整体改善,也主要得益于之前的水力调水工程,所以外白渡桥闸口起了非常重要的作用,把苏州河这样一条自然的感潮河流变成一条单向流,污染物就很容易被稀释排放到长江口。

苏州河外白渡桥水闸

二、我虽然在生态环境保护领域里工作,但我也不赞成绝对的环境保护主义,因为人类和环境是命运共同体。

1、上海市水源地的变迁经历了怎样一个变化?能不能体现出城市发展对于生态环境造成的影响?

一个城市的发展一定会对当地环境产生影响,上海市水源地的变迁历经100多年,就体现出了这样的变化。

我们都知道现在上海主要的饮用水源是长江口的青草沙水库。但最初的时候,其实是在杨浦大桥附近的杨树浦水厂,杨树浦水厂是1883年英国人建的国内第一座现代化水厂,它的取水口在黄浦江;我们中国人在上海建的第一座水厂是1902年建成的南市水厂,也是取的黄浦江水;1911年建成的闸北水厂的原水取自苏州河。

也就是说20世纪初的时候,上海市的饮用水源是在黄浦江和苏州河。

杨树浦水厂

在后续发展过程中,上海的水源地从黄浦江下游慢慢移到了黄浦江中游。但到了七八十年代,中游的水体污染越来越严重,苏州河也在那段时间开始变得黑臭,已经完全不能够作为饮用水源了。

大概在2000年左右的时候,水源地就移到了松浦大桥,在黄浦江的上游。那时候上海市的饮用水源80%都来自黄浦江上游的淀山湖区域,也就是太湖的过境水。

而我们都知道上海处在长江口,上海的水资源组成中,大部分来水其实都是长江口的过境水或者潮涌水,上游太湖来水所占的比例是比较小的,所以每年输入长江口的过境水量非常可观。另一方面,太湖流域本身也面临一系列水环境问题,水质也不见得好。

所以后来我们就把长江口作为上海的饮用水源地,青草沙水库就是在2010年期间建成并启用的。

青草沙水库主龙口合拢

2、目前把长江口作为上海的水源地,我们还面临什么样的问题?

整个长江流域,包括长三角地区,是受人类高强度活动影响的区域,长江经济带的所有污染都会通过长江口输送到大海,就像一首打油诗:“君住长江头,我住长江尾,你家下水道,我家自来水。”另外,长江口还有陆地、海洋以及咸水、淡水的相互作用,物理、化学、生物的作用过程是非常复杂的。

如果将长江口作为上海的饮用水源的话,长江冲淡水的水质是非常重要的,长江口的脆弱性和敏感程度就需要提高好几个等级,所以我们要在长江口这个地方设立饮用水源保护区。

2021年3月1号《长江保护法》正式实施开始,长江经济带,特别是长江口区域的生态环境保障有了一个非常好的法律依据,对于我们这些在生态环境领域的科研工作者来说是非常欣慰的。未来不管是上海生态城市还是崇明生态岛的建设,都有了非常好的前景。

3、您有一部分研究领域关注的是围垦土壤中污染物质的迁移转化,关于上海对滩涂湿地的围垦开发,您有什么思考吗?

城市发展需要土地,所以上海在上个世纪有大规模的围垦活动,现在很多正在使用的土地,包括宝山、南汇、奉贤、金山、崇明的一部分区域,都是对冲淤泥沙进行围垦形成的。我们经常讲,崇明东滩可能是中国最年轻的一块土地了,因为它还在不停地冲淤变化。

但另一方面,我们对滩涂的围垦开发,一定是一个破坏自然的过程,比如人为地围一个丁字坝去促淤,然后慢慢向外延伸,就等于改变了滩涂自然冲淤的过程。我们的最终目的可能是为了扩充土地,但是一定要掌握好这个度,要道法自然,尊重自然的规律。

现在在长江口区域,像上海这样的生态城市在建设过程当中,越来越强调将河口区域的自然保护区纳入到整体规划当中,一旦纳入整体保护,就要考虑保护和合理开发如何平衡的问题。

在上海这个寸土寸金的地方,能围垦出一些土地的话,确实会有很大的经济价值,但是对生态环境的影响往往是很难估量的。所以这个度的把握还需要科学家、政府和社会各界一起来研究决定。

上海围垦区域示意

我虽然在生态环境保护领域工作,但从个人角度,我也不是特别赞成绝对的环境保护主义,因为人类跟环境之间是相辅相成的关系,人类和环境是命运共同体,所以在这个过程当中,我们一定要把握人类的能动性。

但另一方面,比如像三峡工程,如果有机会去投票,我一定会投反对票,因为需要有人站在生态环境的不同角度去思考,需要综合考量各方的意见。

4、您觉得长三角经济一体化这样的国家政策,对于我们生态文明建设或者环境领域的发展有怎样的推动作用?

这个问题很好。我本科、硕士都是在浙江大学念的,后来到上海工作,对长三角地区的感情也越来越深。

现在长三角一体化给这个区域带来一个非常好的发展机遇,而且长三角一体化首先发布的规划是生态绿色一体化的方案。从生态环境角度来讲,不管是对我们做科学研究,还是对这个区域的生态文明建设,这都是一个非常好的背景。

以水为例,在长三角地区更主要的还是太湖流域的水,但如果上海、江苏、浙江对太湖流域水资源的功能定位不一样,那就会对各个地区之间的发展都造成制约。

打个比方,我们上海把黄浦江上游和淀山湖作为饮用水源,但如果浙江或者昆山那边压根不把它作为饮用水源,周边照样有很多工厂企业排污,那肯定是不行的。又比如黄浦江的源头是在浙江,所以浙江源头的生态保护,还有流域运作机制的一体化,从资源环境保护的角度来看,一定是非常有必要的。

我想只有在中国这样的体制下,我们才能够做到全国一盘棋,一个区域的战略上升到国家战略。所以从我们学科来讲,是非常支持这样一个战略的,而且这背后也是学科领域内很多专家学者共同研究和推动的一个结果。

5、现在国际上对于全球变暖问题也出现了一些质疑的声音,您作为一个科研工作者怎么看待?

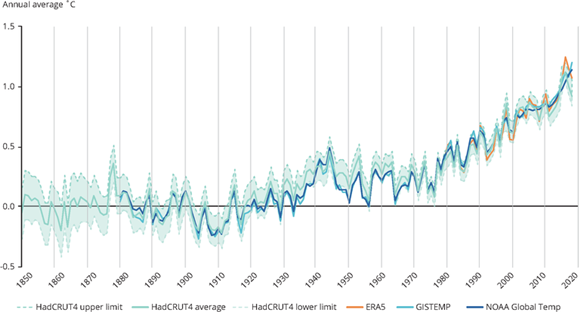

涉及到全球环境变化,特别是全球气候变暖这个话题,在学术圈里面应该讲是没有什么异议的。我们看待一个问题,要把它放在一个合适的时间和空间尺度当中。

如果是在近100年人类发展的时间尺度里看,全球气温的确上升得非常快,特别是最近这几十年,我们大气中二氧化碳的浓度已经超过400ppm,与上个世纪90年代相比,上升幅度是比较高的。

工业革命以来全球近地表温度年平均变化

所以巴黎协定中我们希望到本世纪末,跟上个世纪末对标,全球温度提升要控制在2度以内,理想状态是控制在1.5度,但现在很多学者认为1.5度是很难的。

如果以此为目标,就需要全球各个国家都参与到温室气体减排的过程中来,所以我们国家最近才会有一系列的碳达峰、碳中和计划出来。

但如果时间尺度再放大一点,比如说放到几十万年甚至上亿年的时间尺度,那么我们现在近百年的全球气候波动或二氧化碳的浓度变化,就不值一提了。

我给学生讲课也会说,我们现在可能还属于第四纪的冰期阶段,下一个间冰期,也就是温暖期,是否已经开始我们还没有非常明确。所以从地质历史的角度来看,全球变暖的话题可能就不是特别重要。

确实世界上会有不同的声音,但国际上大家的共识还是人类活动在全球气候变暖里面起到了一个非常重要的作用,虽然我们现在的科学研究可能还很难非常量化地说明人类活动对于全球变暖贡献了多少。

小部分不同的声音,我觉得也是有利的,可以让大家更加清醒客观地来看待这样一个问题。

三、我们不会去判断环境专业是不是未来会更加热门,我觉得眼下就是一个非常好的发展机遇。

1、对于环境保护这样一个可能和大家的生活密切相关的主题,您在专业课的教学过程中有没有一些特别的教学方法?

对于现在的大学生来说,确实不能老生常谈地去讲环境保护。所以我们在课堂教学过程当中越来越注重教与学的互动,像是混合教学,或者是翻转课堂的形式,让学生能够真正参与到话题当中,结合自己家乡的情况或者自己生活中的真实体验,而不是老师一味在上面主讲,学生是被动的。

比如刚才提到的上海饮用水源地的问题,讲到水圈这一章节的时候,我会提前要求学生结合自己的省份、城市,了解自己生活城市的饮用水水源保护地在什么地方,面临什么样的问题。

这些问题有的是有共性的,有的是有区域特殊性的,同学们在课堂上相互之间就会有一个交流,这样学生对保护水资源、水环境的基本概念,对自己生活的城市还有其他地方面临的问题,都能有所了解,就能够主动地参与进来,对一个问题的思考也就更加有实际意义。

所以类似这样的案例,我觉得以后要提倡,特别是在环境教育这个领域当中,应该更多地结合一些案例,这样教学效果会更好。

2、您从事环境教育也有很多年了,您觉得这些年来学生们的心态或者观念有什么样的变化吗?

的确是铁打的营盘流水的学生,但在与学生接触的过程当中,我觉得老师自己也是受益的,我们永远可以接触一批最年轻的学生。

如果讲不同的话,2000年之前的学生相对是比较被动的,他会听从老师的指导,可能执行力会相对比较强一点。00后的这些年轻人获取知识的渠道越来越多,学生对于某个生态环保话题,了解的内容可能跟老师没有太大的差异,甚至比老师了解得还要多,那我们在课堂教学过程当中也要做一些调整。

所以老师和学生之间相处,不管是教学还是组织策划活动,我们可能会更多地去尊重学生的一些想法,了解学生对这个话题的兴趣点在哪里。

再比如说,复旦环境系的一些同学要做一些生态环保的宣传,他们就会主动到社区里面去调研居民们关心什么。像上海市的城市生活垃圾分类,我们系很多学生很早就到社区里去宣讲,前期还会去做调研,看社区里的居民对垃圾分类到底是哪些地方不了解,经过调研之后再去做宣讲就更有针对性。

现在的学生更加活跃,更不愿意死读书,他们会把自己的知识更多地去辐射和传播,我觉得这个是我们非常好的一个方向。

3、您觉得未来生态环保相关专业会像现在的人工智能一样热门吗?

不同学科都会有热门的阶段,确实现在可能热门的更多是人工智能或者是大数据这些方面,但是所有热门的领域都可以在我们的生态环保领域得到应用。

比如现在我们系里很多老师的研究,都是结合大数据背景,分析一系列区域尺度上的物质迁移转化过程和环境管理决策。学科之间的交叉一定是未来的大趋势,我相信在未来的发展过程当中,像现在人工智能和大数据这样的热门学科,都可以跟环境专业结合,产生一些新的推动力。

另一方面,我们也不会去判断环境科学与工程这个学科是不是未来会更加热门,我觉得眼下生态环境领域已经得到了一个非常好的发展机遇,有了一个非常好的国际和国家背景。

但另一方面,一个很好的学科到了一个很好的发展机遇,并不意味着从事这个领域的人就能够赚大钱。我们不是以这个学科能够带来多少直接的经济效益来衡量它的价值,这个学科的重要性更多还是要从全人类发展的更宏观的社会意义层面来考虑。

4、复旦大学有没有一些比较有意思的绿色校园实践案例?

复旦4个校区都是节约型、节水型的绿色校园。当时我们总务后勤部门跟学工部一起联合,在学生生活园区组织过一些低碳环保活动,我们起了一个非常好听的名字叫“卿云森林”。主要是对学生的一系列低碳环保行为进行积分,针对比如说宿舍用电、出行、运动等各方面的一些低碳行为,我们设置了一系列维度,你在某一个维度当中完成了多少,就会转换成多少的积分,我们相应也会有一个引导奖励。

达到一定积分你甚至可以直接认养一棵树,你可以获得这棵树的冠名权,和这棵树一起拍照。我记得很清楚,如果到邯郸校区,你会发现很多学生生活园区中就有一些学生认养的树。我自己也参与其中,我觉得这个活动还是蛮有意义的,学生参与也挺积极的。

我一直和系里的学生们讲,我们环境科学与工程系的学生其实是可以去策划组织很多环保主题活动的,而且在环保方面应该在校园当中有引领和辐射的作用。这方面我觉得未来还有很多工作可以做。

5、您希望培养出的环境系的学生们有怎样的价值观或者价值体系?

教育本身还包括人格上的教育。我从2006年开始,大概有9年的时间一直在学校里做本科生的教育教学管理。

当中我觉得非常有意义的一件事情,就是在复旦大学的本科教育体系当中,我们嵌入了通识教育核心课程的概念,其中设立了“生态环境与生命关怀”这样一个模块,复旦大学所有的学生都要在这个模块当中修一门课,不管是环境科学还是生态学专业的学生,都要对生命本身、对生态环境本身怀有敬意,要有人文情怀。

老子的道德经当中早就有“道法自然”的说法——人法地,地法天,天法道,道法自然。最终我们都要尊重自然规律,而这个自然其实也包括人类自己。

我们过去常说人与环境,这样的提法也对,也不对。人类在认识环境的过程中有时候可能需要跳脱出来,以人类为中心去认识周边的环境;但实际从哲学的角度,人类是自然的一份子,不能够跳出环境来审视自然。所以现在习近平生态文明思想中,人与自然和谐共生的理念,其实都是在东方传统理念的基础上,在当今新时代背景下的一种新的解读。

我希望环境系的学生们,在今后面对环境问题的时候,都能具备这样的思维方式价值观。