时间:2024/5/19 13:41:45

来源:东方网教育频道 上海市浦东新区竹园小学 选稿:东方网教育频道 陈乐 徐甦敏

古有蜀道行路难,难于上青天;今有立交架南北,天堑变通途。

借浦东教育东风,竹园小学搭建数字平台,实现"异地"互通;开放教研空间,促进"异质"共鸣。在新教研空间,研究立交桥从立起来到通起来已有三年。研究立交桥以育人导向,呈现出何种模样,是否起到了打破时空壁垒、消除交流屏障,不只是"人"走近,更起到"思想""理念"交融促进的作用?

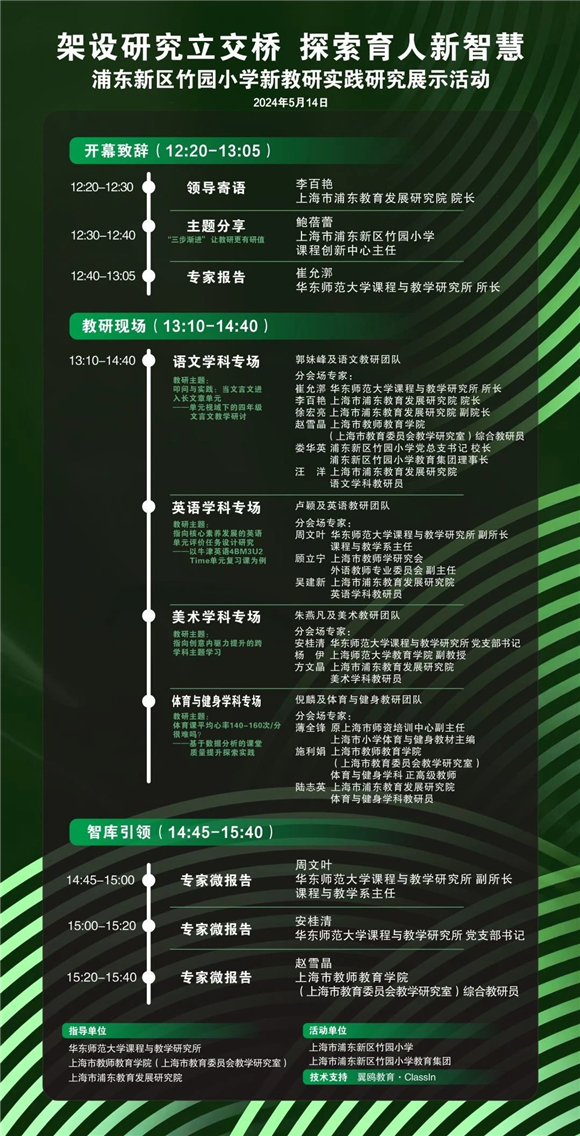

2024年5月14日下午,一场以"架设研究立交桥 探索育人新智慧"为主题的新教研实践研究展示活动在竹园小学张杨校区进行。本次活动紧扣新课程改革的核心目标与要求,在浦东教育发展研究院"研究立交桥"理念引领下,竹园小学开"坛"平行教研,开"门"对话交流,致力于推动学校教育教学质量的全面提升,与姐妹学校连一份教研真情,向浦东教育交一份竹园答卷。

这不是一次简简单单的展示,这是一个常态样例,没有滤镜,不用美颜,全方位亮出竹园新教研的一贯行动样式,讲述竹园的教研故事;这是一个教研环节,没有稿子,不用彩排,全天然呈现本学年结构化设计、系统推进中的一次学科真教研,研真问题、真研问题。求真务实的教研态度得到多位卓有成就的专家学者支持和欣赏,纷纷汇聚到竹园新教研平台,从观课到教研,全程参与,与教师们面对面交流,细致入微,为竹园教师专业发展提供新思路;问题导向的专业精神也感染了专家学者,主动要求做新理念解读的讲座,高屋建瓴,为竹园新教研开启新思考。展示活动因彼此的理解与欣赏、共同的追求与理念,变成了专业对话、智慧碰撞、百家争鸣的场域,绽放的教研魅力无法用语言描述,线上单个分会场近5万的收视率足以说明。

参与本次活动的除了各教育领域的大咖,还有竹园小学教育集团、竹园小学四校区、上海市"五区六校"联盟以及全国各地各姐妹学校的教师代表,纷纷通过线上线下相结合的方式,踊跃参与到当日的教研活动中,达成共识、凝聚合力,在教育研究的天地书写专业。

领导致辞

活动伊始,上海市浦东教育发展研究院李百艳院长作领导寄语。李院长强调,上海市浦东新区聚焦"双新""双减"等基础教育改革发展中重大政策转化落地的热点、难点、痛点和要点问题,开放"大教研"的宏大视角,将区域教研工作的转型巧妙融入教育治理体系与治理能力现代化的框架之中,推动其深入发展。李院长对竹园小学教育集团、竹园小学以"共建共治共享"为原则,倾力打造全域覆盖、层次丰富、互为融通、便捷有序、智慧开放、动力强劲的"教—科—研—训—评"一体化新型区域教育"研究立交桥"的做法,给予了高度评价,并衷心祝愿本次活动取得圆满成功!

主题分享·统摄,再增研值

竹园小学课程创新中心鲍蓓蕾主任代表学校,进行了《"三步渐进"让教研更有研值——浦东新区竹园小学新教研实践的思考与探索》的主题分享。鲍主任围绕"打破校区壁垒,让教研观念更有研值——遵照学习理论,让教研模式更有研值——架设研究立交桥,让教研实践更具研值"这一"三步渐进"的教研策略,进行了深入分享。竹园的新教研实践不仅给予教师系统化的专业滋养,更提升了团队协作与创新能力,为学校教育高质量发展注入了崭新的活力和动力。在新课程改革的背景下,提升教研理念的"研"值,让教学研究成为真正推动学校发展的核心力量。

华东师范大学课程与教学研究所所长崔允漷教授为大家作了《新教学:用课程思维"抓大统小"》的主题专家报告。崔教授提出,学校让教育专门化,课程让学校专业化。他认为大单元设计的核心要义放大教学单位、看见素养落地、形成课程事件、明确学习组织,最终架构起整个单元的学习活动:大问题、大任务、大观念(生物学称大概念)。在这个报告中,崔教授以其独特的见解和深刻的洞察力,为我们揭示了教育的本质和课程的魅力,使我们更深入地理解到,如何用课程思维"抓大统小",以实现教育专门化和学校专业化。

教研现场·对话,再进一步

叩问与实践:当文言文进入长文章单元

语文学科团队围绕着主题研讨问题"作为长文章单元开篇,文言文如何依托学历案短文长教,体现单元整体教学的理念?"展开了研前—研中—研后系列活动。现场为"研中阶段"分课堂观察、交流研讨、智慧分享三环节。活动由竹园小学副校长、语文高级教师郭妹峰主持。

活动之初,竹园小学课程创新中心副主任葛超怡老师就本次研讨主题诞生,及研前阶段的自主学习、个性思考作了简单介绍。之后,语文学科团队老师从生成的三个观察点中选择一项开展循证观课。

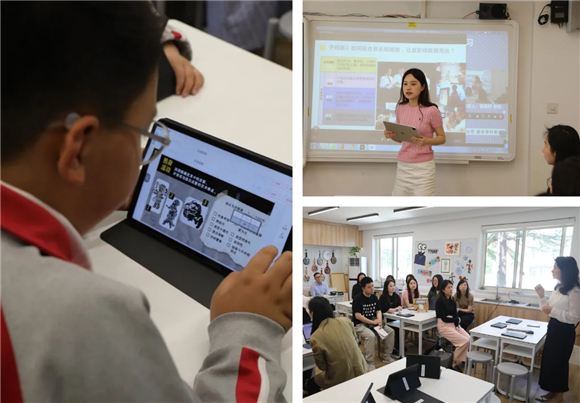

课堂观察环节,区级骨干教师江晓雪老师执教四年级下册第六单元《文言文二则》中的第一则《囊萤映雪》。江老师的课堂从学历案角度,充分体现儿童视角,加之点阵笔的加入,更是能及时收集学生的学习结果,及时修改、补充、反馈内容,充分做到教学评的一致。

教研环节,老师们根据自主选择的观察重点现场分组,来到"教研之家",进行组内对话、智慧交流。教研现场没有桌子,老师们围坐成花瓣式,小组间既相对独立,又相互开放,利于自由走动、彼此走进。在小组讨论之时,速记员将众人智慧以图示呈现,并由小组代表进行交流解说。

华东师范大学课程与教学研究所所长崔允漷教授、浦东教育发展研究院小学语文学科教研员汪洋老师,分别对江老师的课堂和现场的教研模式,给予了高度的赞誉——教研模式新、学历案运用巧妙、课堂观察点清晰……学历案的使用目标明晰,课堂任务分配合理,老师在课堂的倾听、指导关注到了学生差异,是一个经典且精彩的学历案课例。

指向英语核心素养发展的英语单元评价任务设计研究

英语学科专场基于实践问题,开展了"指向英语核心素养发展的英语单元评价任务设计"的主题教研。与老师们一起参加现场活动的专家有周文叶教授、顾立宁老师和吴建新老师。本场教研由校英语学科负责人卢颖老师主持。

教研前,参研教师利用ClassIn建立学习共同体,通过数字教研平台学习相关资源,了解教研主题;通过留言互动交流实践困惑,聚焦教研内容。从教师的需求出发,英语学科梳理出"评价任务设计"课堂观察表单,通过3个观察视角、10个观察点引导教师有效观课和研讨。

课堂观察环节,区骨干教师杨莉蓓老师现场执教4BM3U2 Time Period 5单元复习课。杨老师通过"三个助手"数字平台,收集评价证据,反馈评价结果;通过制定精准且分层的评价标准,发展核心素养,实现因材施教。

教研现场,教师们选择一个观察视角,自由组合开展讨论。现场的专家也深入各个小组与大家实时互动,答疑解惑。线上的老师则通过留言共同参与研讨,同频共振。在多元协作中,大家初步总结出若干条校本化、可操作的"评价任务设计Golden rules",为今后的实践提供借鉴和反思。

指向创意内驱力提升的跨学科主题学习

美术学科专场由竹园小学正高级教师胡剑辉主持,围绕"指向创意内驱力提升的跨学科主题学习"开展教学研讨。

活动之初,校艺术领域负责人朱燕凡老师就本次新教研主题做了开篇阐述——美术学科组结合学校特色突出课程综合,彰显跨学科属性,支持学生创意内驱力的发展,引导学生能够综合运用美术与其他学科的知识、技能和思维方式富有创意地解决问题。

优秀青年教师瞿嘉妤老师主要介绍了项目如何有机融入跨学科内容,通过驱动性问题与子问题组织学习内容,对四年级跨学科主题学习"用皮影说成语故事"的设计和实施进行了整体解读。优秀青年教师谢灵冰通过现场教学的方式,呈现"用皮影说成语故事"项目中子问题1(第三课时)的学习活动。教师运用"四角课堂"将教室分为四个区域,由项目中表现优异的6位同学与教师一起担任四个区域的导师,在学生探究活动中进行答疑解惑,学生围绕在草图设计中出现的问题展开自主探究,进行草图的修改和完善,综合运用美术、数学、语文学科的知识与技能去解决实际问题。

教研现场,与会的领导、专家和老师作为一名观察员,运用课堂观察记录表从4个维度进行观测,并根据自己的兴趣或者困惑,进行分组展开观点碰撞。安桂清教授、杨伊教授、方文晶老师三位专家分别就其中一个维度与老师一起交互、共研。

基于数据分析的课堂质量提升探索实践

体育学科教研专场围绕"体育课平均心率140-160次/分很难吗?"这一问题进行探讨,开启"基于数据分析的课堂质量提升探索实践"活动。本次研讨活动有由校"慧评健达"体育工作室领衔人倪麟老师主持,除了现场参与的体育教师之外,还通过ClassIn平台转播,邀请全国各地的体育教师同步观摩,薄全锋、施利娟、陆志英三位体育学科专家全程参与学科教研。

整个教研活动形式多样,张倩老师执教了实践课《花样跳绳》,陈家春老师作了微报告《体育课平均心率140-160次/分很难吗?》、线上线下联动的专题研讨、施利娟、薄全锋、陆志英三位专家进行现场课题研究、教研活动指导和点评。研讨过程扎实有效,集聚教研群体的智慧,梳理提炼出一些提高课堂运动负荷的有效方法,如精心设计教学组织语言,做到精讲多练;优化组织学生学练活动,给予学生更多的活动时间;合理设计活动场地,让学生在安全的空间下尽情活动……

在研讨中,老师们也抛出了实践研究中遇到的问题和困惑,或现场讨论,或专家解答,研讨场面热烈而兼顾理性。新的教研模式推动着体育教师探索育人新智慧。专家的点评和建议也让体育教师明确了研究方向,在体育精准教学研究的路上坚定地走下去。

智库引领·拾级,再上层楼

华东师范大学课程与教学研究所副所长、课程与教学系主任周文叶教授认为,此次教研活动凸显了实证教研的三大核心要素:问题意识、证据意识、协作意识。在针对同一问题的探讨中,教研团队齐心协力,线上线下、教育集团、"五区六校"的智慧得以汇聚。此次教研活动整合了教师专业发展的新路径,即在专家引领、同伴互助的过程中开展问题研究,共同成长。周教授提出两个建议:首先,问题意识需要更明确(例如:老师评价任务指令是否清晰?评价任务设计与目标是否匹配?老师课堂的评价反馈是否及时?);其次,证据意识函待加强(如何通过结构化的方式指导教师在课堂中记录关键证据?课前又该如何为老师准备好记录证据的工具呢?)。

华东师范大学课程与教学研究所党支部书记安桂清教授指出教研活动的亮点:教研活动主体的转变——由传统教研中示范性经验的展示转变为跨界学习的主题教研;教研内容的创新——基于教师在实际教学当中存在的问题开展,是关注新课程改革的教研;教研流程的创新——邀请专家加入研究小组去解决真实的"教"的问题;教研工具和支架的创新——联通研前、研中、研后多个环节,真实地记录了教研活动的完整历程;教研场域的互融——线上线下融合的教研活动,突破了原有教室的时空局限。安教授对于"新教研"提出了两个建议:(1)关注教研活动在功能、角色上的转型,让教研真正成为教师成长学习的催化剂。(2)关注教研过程中的生成性,珍惜那些闪烁的智慧火花。

上海市教师教育学院(上海市教育委员会教学研究室)综合教研员赵雪晶博士为本次教研活动点赞。她认为,教研"立交桥"将课程改革的先锋理念传递给学校和教师。四门学科的"研究立交桥"各有一条明确的研究主线,精准把握"双新"推进的重难点问题,发挥了桥梁的作用(政策与实践之间的桥梁、理论与实践之间的桥梁、实践与实践之间的桥梁、人与人之间自由对话的桥梁)。同时,赵博士还为如何构建优质教研"立交桥"给出了宝贵建议:一是用好工具,如课堂观察表、深度教研系列工具等;二是拓展教研的时空:利用好教研现场外围的时间及空间,关注日常的每一堂课、每一次教研活动,进行系统化的思考;三是实现教研资源共享,信息赋能收集学生学习及教师教研的数据,进行有效处理;四是始终保持一颗初心,在教研路上永不止步。

凝聚智慧,创新实践,方能致远。教研立交桥建构教研立体空间,促进沟通无极限,助力发展无极限。

本次展示活动,守住课程实践的育人初心,做好数字时代的技术转型,书写竹园课堂的特色个性,描绘素养导向的美好愿景。深信在接下来的教育教学实践中,老师们将不断锤炼专业素养,提升综合品质,以坚定的信念、饱满的热情、十足的干劲,紧跟"三新"教育教学发展之势,迎接新挑战,实现新跨越!