时间:2025/3/28 18:33:31

来源:东方网教育频道 上海海事大学附属北蔡高级中学 选稿:东方网教育频道 陈乐 徐甦敏

万物复苏,春风和煦,2025年3月18日至19日,上海海事大学附属北蔡高级中学高二年级的农村社会实践活动如期展开。此次活动通过动手实践与农学讲座的多元形式,带领学生在躬耕中体会农耕文化的智慧结晶,既培养了劳动素养,又深化了同学们对现代农业的认知。

雄师启新程,耒耜润初心

3月17日下午15:30,学校于鲲剧场召开了农村社会实践活动动员大会,高二年级全体班主任与学生们共同参加了此次大会。会上,钱水芳老师介绍了本次农村社会实践的安排。活动将校内劳动与校外实践相结合,校内包括聆听讲座、板报制作等内容;校外则组织学生前往浦东新区实习学校,开展锄草翻田、农户访谈等任务。

此外,钱老师还特别强调了劳动的安全。首先是在劳动工具使用上一定要规范,锄头、铁锹等农具必须由老师示范操作后方可使用,严禁胡乱使用。其次是交通安全,在出行车上系好安全带,不落单、不离队。最后是在户外活动时注意防护,穿好校服、防滑鞋、手套,有特殊体质的学生提前报备。通过安全教育环节,同学们意识到在探索农耕智慧的同时,更需要建立安全防护意识,将"安全操作、规范劳动"的理念贯穿实践始终。

钱老师的讲述让学生们对“劳动教育”有了更深刻的理解,这不仅仅是一次体力锻炼,更是与土地接触、与乡村共鸣的成长旅程。学生们已经准备好挥洒汗水,寻找隐藏在田间的劳作答案。

凝思探真知,调羹蕴烟火

3月18日上午8:50,学农基地的金蕴华老师于鲲剧场开展与完成农村实践调查报告有关的讲座。金老师以幽默风趣的方式,讲解了农村社会调查的要点以及实践报告的撰写方法,使同学们对此次学农活动有了更深入的理解。

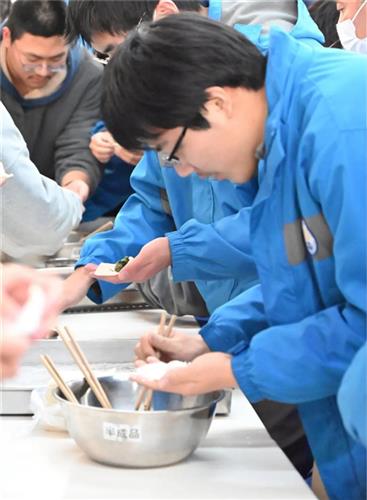

中午,同学们通过亲手制作荠菜馄饨作为午餐,正式开启了本次学农活动。大家主动围在师傅和熟练的同学身边,学习包馄饨的技巧。随着一锅锅馄饨出锅,同学们品尝着自己亲手制作的美食,深切体会到了劳动的成就感和动手的乐趣。

第二天的下午13:00,学农基地的徐西洋老师又于鲲剧场给同学们带来了一场农耕文化与农业科技的讲座。

同学们曾经在历史学习中了解过部分讲座中的内容,从原始的河姆渡文明和半坡文明的骨耜,再到春秋战国的铁犁牛耕,魏晋的翻车水车,以及齐民要术中种种关于农业的相关历史,但他们对现代农业不甚了解。随着一页页PPT的展示,老师为这神秘的领域掀开了面纱。先进的光伏农场,无人机播种,种子培育实验室,全自动化温室,先进的发明与设施见证了我国农业的不断发展,徐老师的讲座让同学们感受到:我们一定要捧好手中的书本,在新时代的洪流中,为我国农业的不断发展汇上一眼涓涓细流!

锄铲惊蛰梦,阡陌悟乡魂

3月18日下午13:40,同学们抵达勤奋村的学农基地。领队的张老师扛着锄头,展示锄草与翻田的方法。“工具不难用,但得使巧劲。”他熟练地将锄刃斜切入土,手腕轻转,将杂草连根翻起。

在班主任的组织下,同学们分批次领取了锄头与铁铲,开始在荒地上劳作。尽管大家都戴上手套、穿上鞋套,飞扬的尘土还是将大家的衣服弄脏,也让大家更真切地体会到劳作的艰辛,对农民们的付出多了一份敬意。烈日当头,汗水浸湿了头发,同学们却毫无退意。在大家的共同努力下,荒地上的野草被尽数清理;土块被翻起、拍碎,原本荒芜的田地变得松软而肥沃。

随后,同学们采访了农户代表张阿姨与王女士。她们讲述了农村几十年的风雨变迁,展现出农民们对土地的真挚情感,正是费孝通先生口中“乡土情结”的生动写照。有人说,中国的历史不过是麦子熟了几千茬,而农民们的背影也在重重的麦浪中逐渐佝偻,最后回归自己像母亲一般的土地。

石磨生玉脂,草绳叹匠心

3月19日早晨9:40,同学们期待已久的手作豆花项目终于到来,在专用教室中,同学们分组领取了黄豆和清水,并按照指示开始磨浆。在同学们的轮番转动下,石磨流出了汨汨的豆浆。从豆浆堪堪铺满盆底,到不得不撇去浮沫才能继续装,同学们在磨豆浆的过程中深刻体会到学农带来的精神价值。

经过了三刻钟的炖煮以及点化,白嫩的豆腐脑在蒸汽热浪中出锅。即使调味品只有酱油,对于同学们来说也是不可多得的美味,大家的齐心协力成为了最好的调味料。

最后的编草绳的活动颇有难度,即使有老师的指导,也鲜少有人成功,这让同学们更加敬佩农民们的智慧与手巧。

犁痕刻春秋,云端耕未来

从石磨豆花的细腻到无人机的精准,从锄头翻土的实感到云端数据的流动,这场浸润着汗水的社会实践,让年轻学子真正触摸到了中国农业的"一体两面"。当他们的掌纹与犁痕重叠,新时代劳动教育已然在传统与现代的共振中,奏响了属于Z世代的田园牧歌。这片土地的未来,终将在这些既懂稼穑之苦、又通科技之变的年轻人手中,生长出更丰硕的文明果实。