自建院之初,上海中国画院画师一直就是上海这座城市成长的见证者与呵护人,他们不但是国家重大美术创作的主力军,同时也成为上海的宝贵财富。围绕“出人才、出作品、出影响”的工作目标,画院推出“艺苑薪传”上海中国画院画师宣推系列,旨在关注画师最新艺术动态,分享画师的艺术感悟,推介画师的学术展览,报道画师参加国家和本市重大主题创作及获奖情况等。从而团结凝聚画师力量,让上海中国画院这块金字招牌在新时代绽放新的光芒,为传承弘扬中华优秀传统文化,振兴海派文化艺术作出更大贡献。

本期推介

张迪平

从人物到花鸟、山水,张迪平在数十年的绘画生涯中始终以她豪放而不失细腻的笔墨歌颂着自然之美、生活之美以及精神之美。张迪平的《妈妈变了样》在上海市第一届美术作品展览会上引起大家关注的时候,她才18岁。如此年轻便一举成名,以至于前辈颜文樑先生在赞许之余也不忘关照不要骄傲。这幅作品的成功固然在于她的巧妙构思,主角“缺位”使得画意更加耐人寻味,而作者精到而又简练的绘画技巧显示了扎实的功力。这幅作品似乎预示了她未来的画风走向:不拘泥于一笔一画的面面俱到,更关注绘画主题意义的阐发。

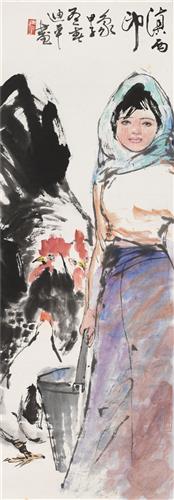

这个特点,在她以后一系列的人物画创作中越来越明显地体现了出来。从现实题材的创作,到古代诗人系列,都是如此,特别是少数民族人物系列的创作,借助题材本身的丰富性,她的笔墨更加奔放,更加畅达,更加追求一种痛快淋漓的书写性,以及由此带来的可以让观者感知到的直抒胸臆的勃勃生机。

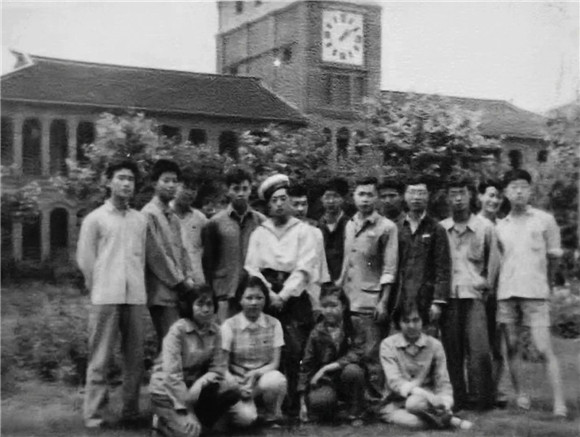

上海美专国画系同学合影于校区韬奋楼

前排右二为 张迪平

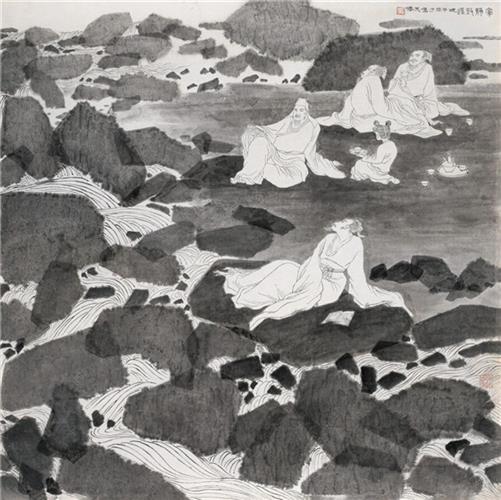

经过了二十多年的潜心探索,她的人物画在时代的影响下,以现实主义和理想主义为主题塑造了一个个具有时代特征气质的人物,创作了不少颇具感染力的优秀作品,如《永远做人民的勤务员》《母与子》,以及表现历史人物的《杜甫春望诗意图》《李清照造像》《宁静致远》等。这时期的作品在张迪平的绘画道路上同样体现了它应有的历史价值和艺术价值。

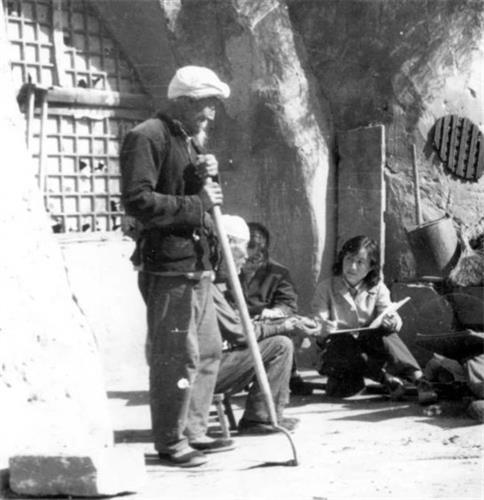

扎实的基本功和严谨的创作态度,让张迪平的作品具有浓郁的生活情趣。她为了创作而多次深入生活,以文弱之躯赴工厂农村,以及祖国边陲少数民族地区。她这样写道:“我在这方面的体会很多,如在炼钢厂,脚底下踩着还有余热的钢渣,借着炉前的火光为工人写生,在延安窑洞前,为老农写生,而且还尝到住窑洞、生虱子的滋味……这种环境下画的速写和写生是最值得珍惜的,既记录了人的视觉上的生活积累,又都成为储存在脑海里的记忆卡,一旦创作,就会反映出来。”事实上,这种生活的积累对张迪平艺术创作的重要性远远不止在人物画上。

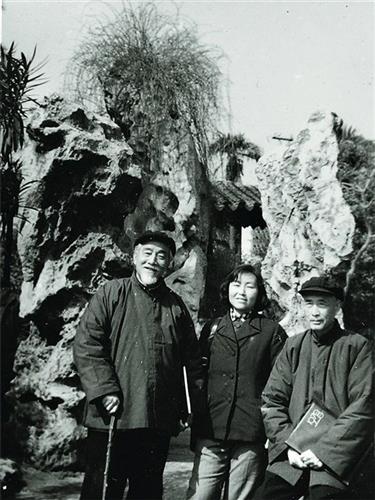

1970年代苏州写生(右郑慕康先生,左陈秋草先生)

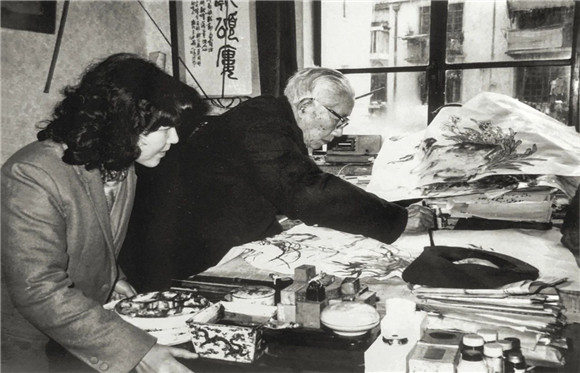

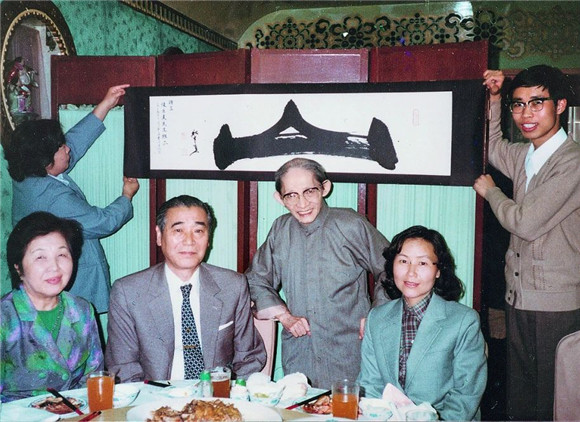

1980年代初,在王个簃先生寓所观摩作画

1980年代初,与周鍊霞先生在画院

母与子的题材在张迪平笔下是非常感人的,观者甚至可以通过画面感受到母亲对于亲生骨肉的那种胜于任何言词的怜爱以及婴儿对于母亲的依恋。这种情感的敏感捕捉以及深情表达,当然可以归因于作者本身的女性和母亲的身份。

让人意想不到的是,张迪平虽然在人物画上早有建树,颇有成就,但是在经过了数十年的人物画创作后她却毅然转而主攻花鸟和山水。或许是对于创新的激情促使她拓展了题材,或许是她希望在广阔的天地里挥写自己的艺术理想。有意思的是,在改革开放之初以及之后的一段时间内,有一批人物画家都有意无意地转向花鸟或山水的创作,这是不是昭示了传统绘画对于人物、花鸟、山水的分类已经不再那么令人信服。对于中国绘画传统的反思引发了绘画各种创新的实践,而这实践的背后,是对于中国绘画的重新认识和解读。在这个背景下,题材的拓展甚至算不上是什么新鲜的事情,当我们看到张迪平的花鸟和山水作品中迥异以往的表现时,就不难理解她内心的求新求变的驱动力。

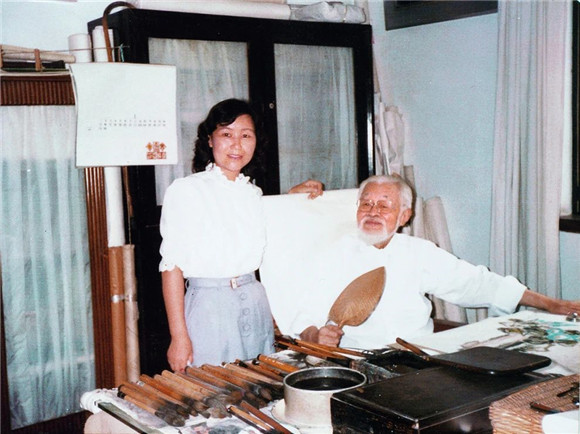

1985年,在朱屺瞻先生画室

1988年,拜访唐云先生

1980年代,与陈巨来先生(右三)、日本友人在上海

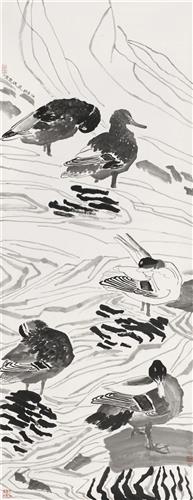

虽然题材变了,但她对生活、对自然、对艺术的热爱一如既往,一以贯之。她所有的生活积累,她写生簿上和脑海里的素材统统幻化为笔下的花木禽鸟、山川河流。和她笔下的人物一样,她画中的一草一木、一山一水,都有性格、有情绪,既充满生机,又个性鲜明。

我们可以明显地领略到,在她的花鸟和山水画中,和平日的温文尔雅和谦逊随和迥异的是张迪平的笔墨:泼辣多变、随意生发,具有明显的写意性表达和表现性特征。面对她的作品,总让人感叹在她瘦弱的身躯里竟然蕴含着如此巨大的能量。

这种能量来自传统绘画的滋养,也来自其他艺术样式的启发;来自生活的积累,也来自她熔铸各家、取精用宏的艺术能力和智慧,博采众长、融会贯通,从而团出一番自己的艺术天地。她尊重传统,锤炼笔墨,同时又与时俱进,毅然求新。她的内心有一种坚强的力量支撑着她在艺术的道路上不断探索,执着坚定,始终保持着旺盛的艺术激情。正是这种激情让她创作出一幅又一幅表情达意的绘画作品。所以,从这个意义上说,她的山水、花鸟画,和她的人物画是一脉相承的。或者换个角度讲,她把山水和花鸟都拟人化了。

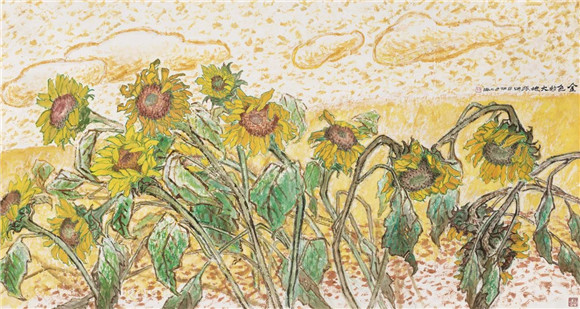

所以,她不再满足于文人写意的吟风弄月,也不再满足于刻画入微的描山摹水。她的花,怒放在原野,绵延一片。最具代表性的是《金色的大地》中的向日葵和《浓香飘远》中的水仙花了。向日葵,传统中国画中比较少见,西方后期印象派画家梵高的向日葵已经深入人心。梵高画的是插在瓶中的向日葵,而张迪平笔下的向日葵则反其道而行之,在一望无际的大地上一片向日葵尽情绽放。可能是历经风雨沧桑,花朵已东倒西歪,但弯而不折,枯而不朽。原野上的向日葵顽强的生命力在张迪平笔下得到了张扬,加上天边金黄色的云彩,凝重而又不羁地烘托着向日葵的倔强,一曲生命的赞歌,其意义已经远远超越了花鸟画的本身。

在葵园写生

在画室创作

《葵之灵》是表现向日葵的作品系列,从前期注重色彩的热烈耀眼,到近年来转为沉稳厚重的水墨表现,经历了由绚烂入质朴的蜕变过程,横向展开式的构图仿佛是呈现向日葵从绽放到成熟结果的生命历程,其中凝结了作者对于生命的思考和感悟。而在艺术语言的表达上,则显得更纯粹、更凝练,由笔墨技法而升华为精神内涵阐发,使得作品更具有当代意识。

《清泉流长》《溪涧有声》《曲水春晓》等系列作品,也是张迪平近来逐渐重新领悟到中国画独有的审美特质后,把早些年探索形成的现代构成意识进一步推向成熟,并且巧妙地把这种构成意识和形式与中国画的线条、墨韵、章法乃至意境等有机地融为一体,了无痕迹地构建起独有的艺术样式和图像特征,从而锻造出独具特色的绘画语言。这种绘画语言结合了传统与当代,融汇了时代烙印和个性标识,形成了鲜明的艺术特点。

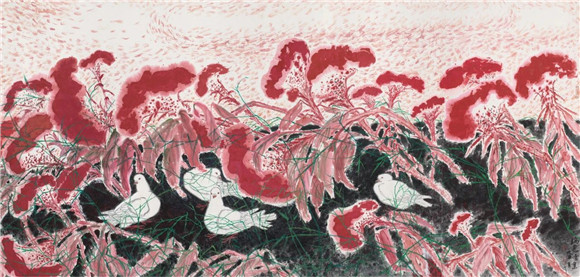

当然,值得一提的,还有《瑞气云集》。高1.2米、长2.5米的巨幅画面上,描绘的是栖息在鸡冠花中的一群白鸽。鲜红的鸡冠花在黑黝黝的土地衬托下显得格外醒目明亮,巨大的花冠有一种蓬勃昂扬的生命力。白鸽的象征意义在张迪平笔下一再得到了强调。这一次,她把它们画成平和安静的状态,洁白的羽毛在红花黑土的映衬下更显出清新和明洁。而天空中那点点垛垛的红色笔触,形成了奇幻的瑞云,流动在广袤的天空。呈现在眼前的是唯美的画面,更是画家特有的浪漫情怀的艺术表达。

在陕北写生

在西藏写生

张迪平把笔墨当作寄托情怀的重要载体,在描绘物象外形的同时,也赋予笔墨更多的象征意义。特别是近年来她的创作,在原来的基础上,更多地通过笔墨间的对比来表达对艺术美的理解。比如她更加注重点线面之间的关系,并在其中融合了对水与墨、水墨与宣纸之间关系的探求。同时通过黑白对比来切割画面,让视点更加自由地在横向展开的画面游移。这让张迪平的画增加了现代感。

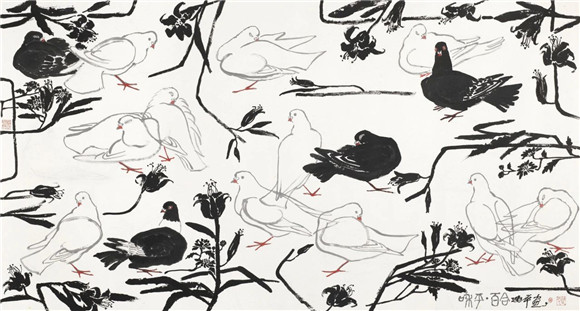

如《和平·百合》一画,当纯墨的百合花折枝在一群群白鸽中间穿插时,我们首先会被其中蕴含的笔墨节奏打动,张迪平把生活美上升到了艺术之美,从而创造出属于她的艺术世界的第二自然。在那里,她自由自在尽情挥洒着她的笔墨色彩,尽情抒发着她绚烂多姿的美好情怀,艺术上又一次突破和提升。这种对笔墨表现力和画面构图的探索还集中体现在了她一系列表现秋天景色的花鸟画中。

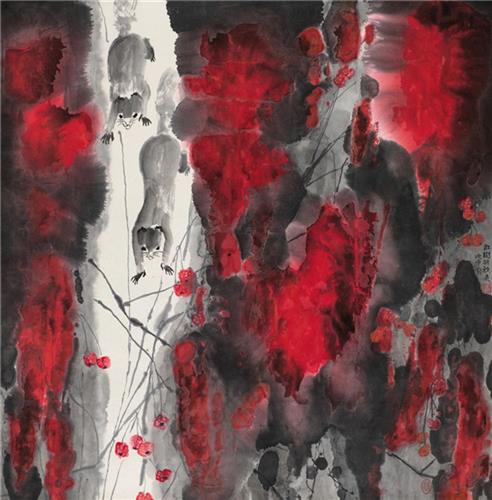

《正是江南枫红时》大面积的泼彩加上墨线勾的枝干形成块面与线条、红与黑的巧妙对比,红叶的晕化看似随意,却被画家控制得恰到好处,色渍和水迹的互溶互渗构成丰富的肌理效果,把秋叶的灿烂表现得酣畅淋漓。而在《却是江南秋半时》中,泼彩与水墨线条形成强烈的对比,这种极具平面构成意识的画面给人以耳目一新的视觉冲击力。大胆的处理,传达出画家强烈的主体意识,这是以我为主的大写意画法,打破陈规的情感宣泄,豪放不羁的笔歌墨舞。

在最近的创作《盛开的百合花》中,张迪平似乎不再满足于通过点线面的构成意识来组织画面,而是追求一种更加从心所欲不逾矩的自由状态,用随意挥写的线条不经意地构成有意味的形式。在写实和写意、在状物与抒情、在形状和色彩的自然碰撞融合中表达自己独特的生活感受和艺术感觉,从而让观者有了更多的想象空间。

张迪平的绘画,正如当年唐云先生所说“从以形写神走向以神传情之境界”。这是数十年绘画实践的蜕变之路,也是升华之路。如果没有早期人物画的探索研究,也不可能有今天花鸟山水的丰收。当年的写实是基础,今天的传情是水到渠成。换一个角度来说,在她的艺术世界,已经不再有人物、花鸟和山水人为的设限,中国画已经摆脱了自限性痼疾,绘画成为一个更本质的存在。而正因为对生活、对自然、对艺术充满了爱,充满了蓬勃的激情,所以张迪平的绘画永远都有着年轻的力量。

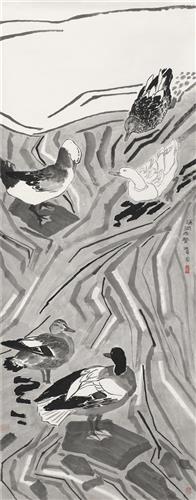

张迪平作品

永远做人民的勤务员1978年

滇西印象1984年

母与子1987年

和谐如歌1994年

宁静致远1995年

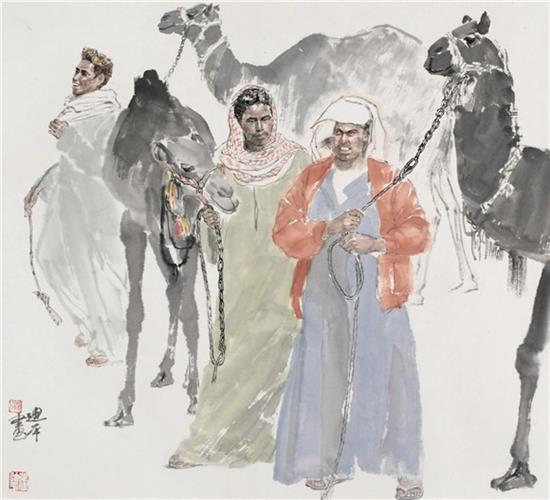

埃及印象系列12013年

埃及印象系列42013年

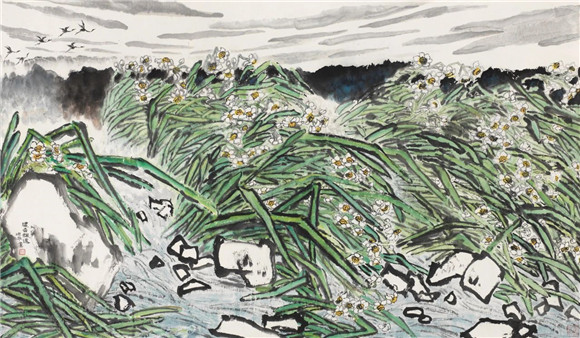

浓香飘远2001年

金色的大地2002年

向阳飞花2016年

瑞气云集2004年

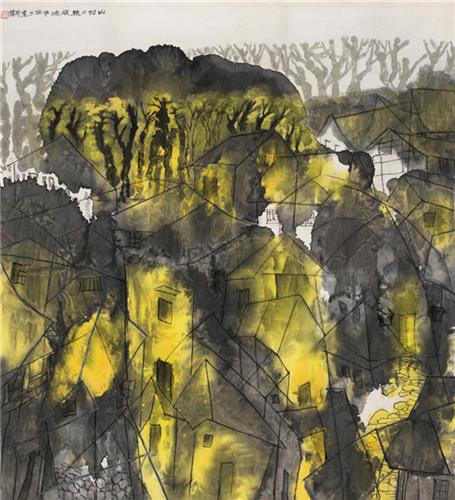

山村夕2005年

被云遮挡的山村2009年

和平·百合2009年

葵之灵2013年

终归大海作波涛2014年

红树醉秋色2015年

清泉流长2017年

曲水春晓2018年

溪涧有声2019年

飞跃2021年

在“我的路——张迪平艺术回顾展”上,上海中国画院党总支书记、主持工作副院长江鹏与画师张迪平合影

张迪平

1942年生。1965年毕业于上海市美术专科学校中国画系本科。上海中国画院画师、一级美术师,上海市文史研究馆馆员,中国美术家协会会员。曾任上海大学美术学院客座教授、华东师范大学兼职教授、上海交通大学思源书画艺术研究所副所长。