时间:2025/8/12 13:56:38

来源:东方网教育频道 选稿:东方网教育频道 陈乐 陶杨

世赛科普

世界技能大赛是最高层级的世界性职业技能赛事,由世界技能组织举办,每两年举办一次,被誉为“世界技能奥林匹克”,是世界技能组织成员展示和交流职业技能的重要平台。

世界技能大赛的前身为“技能奥林匹克竞赛”,象征着国际技能和技术培训的顶峰。世界技能组织成立于1950年,总部设在荷兰阿姆斯特丹。

当世界技能大赛的聚光灯,照亮上海理工大学高等学历继续教育学子时,顾俊杰的金牌、张淑萍的银牌和王东东的铜牌,共同拼出了中国技能人才的成长图鉴。

从课堂到车间,从操作台到领奖台,这条工学并进的继续教育之路,让三位追梦人完成了从“工匠之手”到“工匠之心”的人生蜕变,更诠释了终身学习如何为技能插上理论的翅膀。

在工学并进中重塑人生

世界冠军的终身学习之路

顾俊杰

上海理工大学高等学历继续教育2023级包装工程专业学生

第45届世界技能大赛印刷媒体技术项目,金牌获得者

△顾俊杰第45届世赛夺冠照

2018年,年轻的顾俊杰手捧全国印刷技能大赛奖杯时,却陷入前所未有的迷茫:“荣誉终会褪色,唯有知识才能让梦想持续发光。”这位已在技能领域崭露头角的少年,毅然开启了他工学并进的蜕变之旅。

从上海出版印刷高等专科学校,到上海理工大学,顾俊杰承担着工作与学习的双重挑战,白天在车间与油墨为伴,夜晚在书桌前与公式共舞。面对艰深的理论知识,这位实操能手经历了痛苦的适应期,无数深夜伏案钻研教材,反复对照工作案例验证课堂理论。他独创“问题反哺式”学习法,将工作中遇到的技术难题带入课堂寻求理论支撑,再将理论知识应用于生产实践验证,这种“发现问题-验证问题-解决问题”的循环,成为贯穿其学习生涯的核心方法论。

持续几年的工学并行,顾俊杰在持续学习中构建起系统的专业知识体系。当2022年世界技能大赛特别赛来临,20岁的他带着扎实的理论积淀再次站上“技能奥林匹克”舞台。面对来自世界各地的顶尖选手,顾俊杰展现出超乎年龄的沉稳与老练,精准把握每一个技术细节,从容应对各种突发状况——这些能力源于对专业原理的深度理解。当中国代表团首枚印刷项目金牌挂在顾俊杰的胸前,现场雷鸣般的掌声印证了知识赋能技能的奇迹。

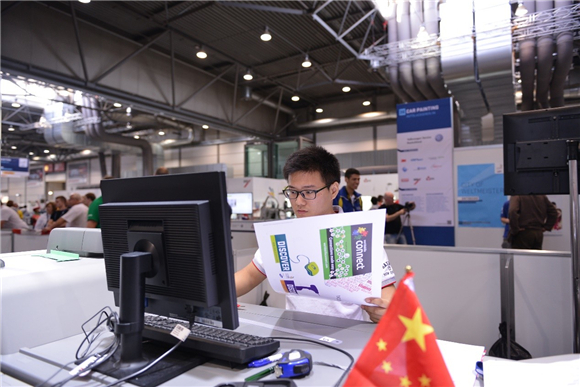

△顾俊杰第45届世赛各国选手合照

载誉归来的顾俊杰面对众多优质企业递来的橄榄枝,毅然选择了留在版专任教。在日常的教学中,他创新性地将深层次理论知识融入实训课程,让学生在实践中理解原理,在思考中提升技能。同时,顾俊杰也以实际行动诠释终身学习理念——任教期间成功考取上海理工大学高等学历继续教育包装工程专升本专业,完成了从技能实践者到“理论+实践”双能型教师的转型。

回顾从获奖到执教的蜕变历程,顾俊杰用三个关键词定义继续教育赋予自身的价值:成长、精彩、感恩。是从依循操作手册的技工,蜕变为通晓机械原理工程师的成长;是以工学交融的思维模式,在世界舞台展示中国深度的精彩;是将学校的悉心培养,反哺教育的感恩。

△顾俊杰第45届世赛现场照

顾俊杰常对学生说:“别让‘没时间’成为放弃的借口。学习如同印刷,重要的不是速度,而是每次压印留下的清晰痕迹。”从捧着奖杯迷茫的少年,到内心坚定的世界冠军,再到传递知识火种的教师,他用1770个昼夜证明:成人教育不是学历的补充,而是为人生提供持续进化的能量——它让每个探索者都能在理论与实践的循环中,找到独有的成长方程式。

从高考落榜到世界亚军

终身学习重塑的人生轨迹

张淑萍

上海理工大学高等学历继续教育2016级印刷工程专业学生

第43届世界技能大赛印刷媒体技术项目,银牌获得者

△张淑萍第46届世赛申办形象大使演讲照

时间倒回巴西圣保罗世界技能大赛“印刷媒体技术”项目的赛场上,评委们用近乎苛刻的标准检验着选手的每一个操作——反复搓拭清洁后的墨刮刀,用白布仔细擦抹调色板,任何一丝油墨残留都将成为扣分项。在这场代表行业巅峰水平的对决中,来自中国的22岁姑娘张淑萍稳如磐石。经过连续4天、14个项目的严酷比拼,她为中国捧回了该项目参赛史上首枚银牌,改写了此前由学长王东东保持的铜牌纪录。

这枚沉甸甸的银牌,承载了一位高考失利少女的华丽转身。2012年夏天,梦想考入师范院校的张淑萍因几分之差与本科失之交臂。在失意填报志愿时,表哥一句“上海出版印刷高等专科学校是中国出版印刷教育的摇篮”,让她的人生轨迹悄然转向。

△张淑萍第43届世赛现场照

在学校实训楼里,装纸、装版、调墨、拆装墨辊……这些需要双手感知温度的技能训练,深深吸引了年轻的张淑萍。不同于冰冷的理论公式,印刷机运转的节奏、油墨混合的气息,让她在真实操作中触摸到了专业的灵魂。

最考验人的调墨项目中,指导老师李不言将几千张色卡混合抽选,要求她用基本色在半小时内调配出色差不超过3的专色——这一精度已超越人眼可辨别的极限,当汗水浸透训练服,当反复校准的动作成为肌肉记忆,那个曾经迷茫的女孩,在油墨与纸张的世界里淬炼成了技艺精湛的“中国印刷师”。

世界技能大赛的国家实训基地、版专教学点的实训楼是她度过最多时光的地方,每天上午8时到下午4时半她都泡在这里反复练习墨辊拆装专色墨调配、胶印排版等技术技能。此外,在校企合作项目中,张淑萍走进包装印刷公司生产车间,在真正的职业体验里感受印刷工业的流程、管理等细节,用实践反复验证自己的学习成果,正是这种立体化的培养模式,让张淑萍一步一步走上了世界的舞台。

毕业后,面对各方伸出的橄榄枝,张淑萍同样选择了留校任教,她想将自己的专业技能与世赛经验,传授给更多的学生们,让更多人感受到技能的魅力和力量,兜兜转转,这条学习之路,终是圆了她当年的师范梦。

结合自身经验,张淑萍把国际赛事标准分解为可量化的教学指标,2022年,她指导的学生斩获了全国印刷行业竞赛一等奖2名、二等奖7名,一代又一代的教育传承,在张淑萍的匠心浇灌下,国际标准的种子播撒进更多成教学子的成长沃土。

△张淑萍第46届世赛组织成员大会申办现场照

张淑萍曾作为形象大使,站在阿布扎比世界技能大赛申办现场,用流利英语讲述“技能改变人生”的故事,她说:“在印刷机前,每个人都能找到自己的CMYK——就像四色油墨叠加能印出世间所有色彩。”全场掌声雷动。

如今的实训车间里,张淑萍仍保持着俯身观察印刷机的习惯姿势。当学生围着她请教专色调配技巧时,当年评委检验墨刮刀的严苛场景总会浮现眼前——正是这些精密到毫厘的标准,让普通劳动者有了触摸世界高度的可能。

从高考失利到世界领奖台,从竞技选手到金牌教师,张淑萍用10年的成长轨迹,印证了成人教育塑造人生的非凡力量。这位上海市出版新人奖获得者以自身证明:当技能精进与社会需求同频共振,一张纸也能铺就通往星辰大海的征程。

铜牌背后的理论觉醒

从工匠到教育者的跨越

王东东

上海理工大学高等学历继续教育2014级印刷工程专业学生

第42届世界技能大赛印刷媒体技术项目,铜牌获得者

△王东东个人生活照

当王东东代表中国代表队首次出征印刷媒体技术组时,他才21岁,在对世赛几乎没有任何经验与借鉴的情况下,一举斩获铜牌。这位上海出版印刷高等专科学校的学生不会想到,这块中国印刷业的首枚世赛奖牌,将成为他职业教育生涯的起点而非终点。如今回望,从参赛选手到金牌教练的蜕变历程,正是终身学习赋予技能人才持续进化能力的生动注脚。

在德国莱比锡的赛场上,除了印刷技能的提升,王东东最大的收获便是直观地了解到中外印刷领域的不同,比如国内印刷工人只重视印刷速度是否快、印刷结果是否达到标准,而忽略了对印刷操作良好习惯的培养。面对胶印机维护保养、专色墨精准调配等高端技术挑战,王东东也更深刻体会到“会操作”与“懂原理”的鸿沟,这也坚定了他终身学习的态度与决心。

△王东东第42届世赛各国选手合照

摘取铜牌载誉归来,王东东同样选择了留校任教,在他看来,学校的培养,在比赛中发挥着至关重要的作用,他也希望能够用自己的教育经验,去帮助更多的成教学子,实现技能与人生的跃升。

作为第43-46届世赛中国集训队教练,王东东创造性地将继续教育所获的理论框架与实战经验融合,多年来培养的学生先后在国内、国际各层级印刷大赛上取得优异成绩。作为中国唯一参加过世赛印刷媒体技术项目的选手,王东东对于后辈来说,既是榜样,也是引路人,他将自己所学,对学生们倾囊相授。在他的指导下,中国选手在世界舞台传统强队面前展现出独特的技术深度与从容气度,2015年世赛,张淑萍拿下了中国首个世赛银牌,2022年世赛,顾俊杰拿下了中国首个世赛金牌,持续印证着理论赋能技能的乘数效应。

△王东东第42届世赛现场照

终身学习带来的认知升级,推动王东东完成从技术能手到教育专家的转型,在此过程中,他为学校和行业培养了一大批卓越的高技能人才,他常说:“优秀的职业教育者,必须是永不停歇的求学者。”

从世赛选手到世赛教练,王东东身体力行地诠释着成人教育对技能人才的再造价值,在他办公室的玻璃柜里,世赛铜牌与毕昇印刷奖奖杯比邻而立,恰似哲学的物质隐喻——前者铭记着技能高度的突破,后者则见证着知识深度的积淀,而连接两者的,正是那条永无止境的终身学习之路。

从世赛奖牌到三尺讲台,三位世赛选手皆以光阴印证,上海理工大学高等学历继续教育不仅是技能精进的阶梯,更是人生重塑的支点。

△上海理工大学

在制造业智能化转型的浪潮下,成人教育正从“学历补充”蜕变为“技能跃升”的战略变革。当下,评价体系早已打破“唯学历论”桎梏,确立技能价值的标杆地位;培养模式也可通过校企深度协同,将车间转化为现代学徒的实战课堂;发展通道更是借力世赛等国际平台,构建起人才成长的全球坐标系。

这些变革,共同铸就了成人教育作为产业人才培育“第二赛道”的独特价值,无论是走上教师岗位、将自身技能经验传授给更多人,还是在技能岗位上继续精耕细作、发光发热,都将助推技能人才队伍建设,为中国技能事业发展注入动力。

当油墨与公式交融、实践与理论共生,这条终身学习之路正孕育着更多“中国工匠”——他们的故事,永远印在时代的扉页,而下一页,将由无数个正在成长的“他们”续写。