时间:2025/8/14 9:37:37

来源:东方网教育频道 上海市澧溪中学 选稿:东方网教育频道 陈乐 陈士琪

为助力青年教师全面掌握与学生、家长的多维沟通技巧,高效开展家校协同育人,构建及时、透明、温暖的互动生态,形成“学生—教师—家长”成长共同体,8月12日上午,上海市澧溪中学“溪君荟”第四期青年教师专题研修班培训在周阳校区举行。国家二级心理咨询师、上海市高级学校心理咨询师、上海市中小学心理辅导协会理事、宝山区政协委员、宝山区首席教研员蔡素文老师为青年教师作“以对话抵达心灵——后现代心理咨询理念下的沟通策略专题分享”的专题讲座。周浦学区治理委员会主任、浦东新区青少年活动中心党总支书记主任、上海市澧溪中学校长朱国花,澧溪中学党支部书记张旭平以及澧溪中学全体班子成员、全体行政人员、跟岗人员、全体30周岁以下的青年教师和周浦学区的青年教师代表共170余人参加此次研修培训,培训由副校长、年家浜路校区主任顾岚老师主持。

理念跃迁:从“教师独白式讲坛”迈向“师生共创式圆桌”

蔡素文老师以后现代心理咨询的多元叙事与解构精神为理论经纬,倡导教师以谦逊的同伴身份进入教育现场。教师不再占据话语制高点,而是与学生并肩而坐,在对话的共振中唤醒其自我叙事潜能,让曾被标签化的“问题故事”在共同书写中蜕变为主人翁视角的“成长史诗”,最终使德育的春风与心育的细雨交汇成滋养生命的涓涓长河。

技术解码:六大核心工具赋能日常沟通

蔡素文老师指出奇迹问句能让老师有效帮助学生跳出问题框架,构建具体、可视化的解决方案;SOLER以开放的肩距、前倾的躯干、稳定的目光织就尊重与安全的无声契约;反映团队旨在以问题重构、资源挖掘、行动计划三步对话,将困顿重译为成长脚本;意义共建让信息在来回确认与修正中动态生成,而非单向灌输;合作取向疗法把“诊断—干预”让位于“对话—共创”,通过对话共同探索问题解决;噪声管理精准识别并削弱环境干扰与情绪偏见,确保每句心声都能纯净抵达,最终实现三方同频共振。

价值升华:让沟通成为教育生产力

蔡素文老师寄语青年教师,当技术浪潮呼啸而来,更需高擎人文灯塔。青年教师应把每一次谈话视为教育共创现场——以平等对话唤醒学生自我叙事;再让技术作桥、人文作光,在德育与心育交汇处,既照见个体锋芒,又凝聚集体智慧。她期望青年教师以SOLER姿态织安全,以奇迹问句燃愿景,以反映团队重组资源,以意义共建将“问题故事”升华为“成长史诗”;当噪声被过滤,真诚被放大,沟通便成为推动生命蓬勃的第一生产力。她愿青年教师以创造型人格为镜,在自爱爱人的道德底色中,与学生并肩书写更辽阔的未来。

共赢交响:研修新动能

在互动研讨环节,青年教师代表积极发言,结合自身教学实践提出系列困惑,与主讲人蔡素文老师进行深入交流。蔡老师逐一予以耐心回应与系统阐释,不仅精准化解疑问,更显著拓展了本次讲座的学术深度与实践广度。

协创共行:知行新里程

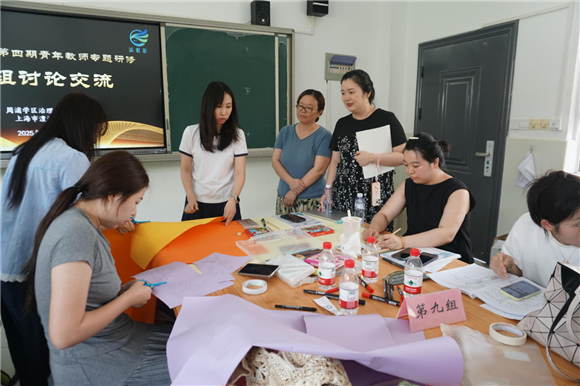

“知是行之始,行是知之成”——蔡素文老师的箴言,点燃了青年教师们的实践热情。讲座余温未散,行动已然开启。抽签分组后,各小组迅速集结,围绕蔡老师的方法策略展开头脑风暴。在热烈的思辨与严谨的打磨中,理论迅速转化为设计蓝图。

一幅幅独具特色、彰显智慧的海报脱颖而出,完美诠释了学以致用、知行并进的真谛——或如第三组以情景剧描绘生成式AI冲击下教师的迟疑与坚守,用“仙人掌”的隐喻深刻揭示学生自卑与防御背后的情感需求,最终阐述教师不仅仅是知识的传递者,更是成长的引路人;或如第七组通过真实故事,展现体育教师烈日下放慢脚步看见差异、语文教师灯下用“再努力点”化解冲突、班主任将冰冷班规化作“沙漠水井”,共同诠释“真正的爱是看见”每个独特生命;亦如第四组借诗朗诵描绘教师以平等姿态倾听学生的“自喻”,用耐心等待“每一朵花的节奏”,最终唤醒内在动力,“让每颗星都敢亮”。

无论切入点与表现形式如何不同——有的聚焦危机沟通案例,通过情绪处理阐明沟通需坚守职业底线、专业技巧与事业情怀,在“问题外化”与静待花开中体现温度与深度;有的强调终身学习与技术赋能以精进专业能力——所有这些探索都指向教育的核心真谛:以恒心、爱心、耐心、细心持续“看见”并理解每一个独特个体及其需求。青年教师们用激情与创意表达心声,将专业的对话艺术和崇高的职业操守,融入未来教育的每一刻。

观察视角:焦点评析实录

在聆听了各小组的精彩分享后,四位观察员进行点评,他们欣喜地见证了溪君荟第四期青年教师们令人瞩目的专业成长足迹。这主要体现在三个深刻的转变上:

其一,是价值坐标的重塑。青年教师们已能自觉将“学生主体性”作为审视课堂的核心视角,成功实现了从“我要讲完”到“他要学会”的根本性跨越。这绝非简单的教学技巧调整,而是一场深刻的职业价值观的量变与质跃,标志着从“知识传递者”向“学习赋能者”的华丽转身。其二,是技术浪潮中的专业锚定。面对生成式AI的冲击,教师们展现出难能可贵的清醒与定力。他们不再以信息的搬运速度为荣,而是敏锐地把握教育的本质,将技术定位为洞察学情的“放大镜”与辅助工具。这份清醒,在于他们清晰地认识到并着力凸显情感洞察力与心灵守护的不可替代性。这种在技术洪流中坚守育人初心、强化人文关怀的专业觉醒,清晰而有力。其三,是专业素养的凝练与升华。通过持续参与情景叙事研讨、微案例共创以及轮值观察实践,青年教师们将抽象的“恒心、爱心、耐心、细心”这“四心”真谛,不断淬炼、内化为可复制、可迁移的沟通工具箱。这一过程,绝非技能叠加,而是驱动着他们从掌握一份职业,到深化一种专业,最终迈向成就一番事业的三维递进之路。

溪风正劲,荟聚成林,成长未有穷期。蔡素文老师的理念已点燃灯塔,老师们的实践更令方法生根。相信青年教师们定能以谦逊之姿携今日所学返课堂,于平等对话中守望尊严,于真诚倾听里点亮心灵;借技术放大洞察,化情怀润泽生命,让教育的智慧在每一方讲台扎根抽穗,唤醒彼此心中不竭的内在力量!