时间:2025/8/28 18:40:22

来源:东方网教育频道 选稿:东方网教育频道 陈乐 秦嘉莹

聆听,候鸟与中华鲟的交响曲!

“碳”索营的第一站,我们踏入湿地,近距离探寻候鸟迁徙的踪迹;走进保护基地,亲眼见证中华鲟的保护历程,揭开它们从休养生息走向生生不息的奥秘。

地上泽 青纱浪

蓝天下,白云低垂,远处白鹭成群。苍鹭从斜上方展翅飞过,低头是大片芦苇荡。白骨顶和鸊鷉在芦苇间若隐若现,震旦鸦雀扎根其中。微风拂过,一幅人与自然和谐共生的画面,这便是我对东滩保护区的第一印象。

在讲解员的带领下,我们依次参观了三个场馆。在鸟类迁徙科普馆,得知小鸟能数十天不吃不喝不休,跨越数千公里太平洋,速度甚至能比高铁还快,这超强的飞翔能力让人即震撼又好奇。走进珍稀标本馆,栩栩如生的标本使我们能仔细观察鸟类模样。最难忘的是3D幕影院,坐在里面仿佛和候鸟一起迁徙,感受它们繁殖的喜悦、迁徙途中的艰辛,以及与伙伴相遇的欣喜,每一幕都展现着生命的坚韧与勇气。

今天的小课堂上,来自保护区的动物生态学专家吴巍老师告诉我们:那些翱翔天际的候鸟们,年复一年跨越山海,风雨兼程,只为在这片湿地稍作停留,补充能量。这些小家伙不仅是大自然的精灵,还是生态环境的“晴雨表”,保护它们,就是保护我们共同的家园!

馆中海 银鲟游

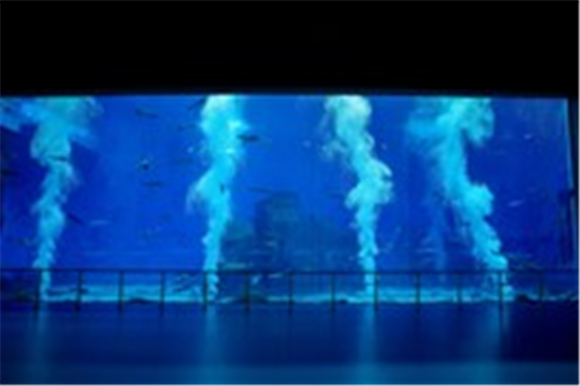

下午,我们来到了长江口中华鲟保护基地,亲眼见到“水中大熊猫”悠然游动。它不再仅是教科书上的名字,而成为连系亿年时光、承载长江生态希望的鲜活生命。

参观途中,白暨豚的标本格外引人注意。在细致的观察下,我们的组长发现它的鳍部骨头竟与人类手骨形态相似。经解说员讲解我们才知晓,白暨豚是哺乳动物。在进化的过程中,后肢退化只留下小小的两节骨头,前肢则成为标本所示的形态。讲解员还告诉我们在救助时绝不能拉扯白暨豚的鱼鳍,将其拖拽上岸——这种行为极易导致鳍部骨折,而一旦骨折,康复过程将异常艰难。

本次活动邀请了上海市水生野生动植物保护研究中心副主任郑跃平老师向我们做了《国宝中华鲟的特性和保护》的演讲。从葛洲坝截断洄游路径,到如今倚重长江口这唯一的“幼儿园”,中华鲟的存续之路充满艰难。就地保护、增殖放流、人工保种、制度保障,是科研工作者与时间赛跑、竭力拯救该物种的实践努力。

长江是中华鲟的家园,更是我们的母亲河。作为长江中的“活化石”,中华鲟因长期生活在水体底部,且外貌不及同为洄游动物的江豚讨喜,获得的关注度远逊于后者。对于中华鲟的宣传和破圈仍需各部门一起思考。前路漫长,责任重大,这不仅是保护一个物种,更是守护长江生态。

今日的候鸟与中华鲟的“碳”索很奇妙吧,明天的“云”体验之旅同样精彩,一起解锁——羊咩咩“刷脸打卡”;崇明非遗土布DIY体验;水稻身上的科技文化碰撞;崇明糕手工制作……想要看续集吗?那就快快关注我们的《营员”碳“索日记》吧!